Henry Giffard

(1825-1882) - Inventeur

Henry Giffard

(1825-1882) - InventeurLe carnet du CFC

Henry Giffard

(1825-1882) - Inventeur

Henry Giffard

(1825-1882) - Inventeur

MAD

Henry Giffard a été rendu célèbre par quelques inventions comme la machine à vapeur à haute pression, l'injecteur d'eau dans les chaudières de locomotives et par ses diverses expériences en aéronautique, principalement dans le domaine des ballons propulsés à l'aide de la vapeur.

L'enfance

Né à Paris le 18 janvier 1825, il a suivi les cours du lycée Condorcet

dans les nombreuses pensions où ses parents l'avaient placé. Il habitait Faubourg

Poissonnière chez son grand père paternel. En 1837, une grande émotion fut

produite dans les esprits, avec la circulation du premier train à vapeur sur la

ligne de Paris à St Germain, (au Pecq plus précisément à l'époque). Chaque

jour une foule s'amassait le long de la tranchée des Batignolles et le dimanche

le chemin de fer était un véritable spectacle qu'aucun parisien n'aurait

manqué. Le jeune Giffard, âgé de douze ans, fasciné par les

locomotives venait admirer le spectacle des circulations et ses maîtres le

ramenaient au logis paternel en lui tirant l'oreille. Mais son destin s'était forgé

devant cette tranchée des Batignolles. Il venait voir les locomotives

parce qu'il voulait devenir ingénieur et en construire plus tard.

Intelligent

et écolier modèle, hormis ses escapades, il avait un esprit de répartie et un cœur

généreux.

L'Ecole Centrale

-

revers de fortune

En 1844, au moment où

devait s'effectuer sa rentrée dans cette pépinière d'ingénieurs civils, la

saisie de la maison familiale survint par suite d'un revers de fortune. Cette catastrophe

attrista profondément le jeune Henry dont la carrière compromise fut

réorientée par deux événements heureux.

Dessinateur de la

ligne de St Germain - Sur la machine

Dessinateur au talent confirmé, il maniait à merveille le tire-ligne,

l'équerre et le compas. Un de ses maîtres, qui l'avait remarqué, le fit entrer

au service des dessinateurs de la ligne Paris - St Germain. Il pût suivre les

cours de l'École Centrale grâce à la complicité de deux amis qui lui

procuraient notes et documents. Mais n'appartenant pas

officiellement à ce grand corps d'ingénieurs civils, Giffard resta toute sa

vie un "isolé". Il s'acquitta avec zèle des travaux qui lui étaient

confiés et aurait fait son chemin au sein de cette grande compagnie des frères

Péreire qui appréciaient sa valeur. Mais la bureaucratie ne devant pas être

sa voie naturelle, et sa passion pour la locomotive qui n'avait fait que

croître, il se lia naturellement avec des mécaniciens et ne tarda pas à

sauter sur le marchepied pour accéder à la plateforme des machines. "Chaque

soir à la sortie des ateliers, il se postait à un endroit convenu d'avance. En

passant devant lui, la locomotive ralentissait imperceptiblement sa marche.

Prompt comme l'éclair, Giffard sautait sur le marchepied. Pendant toute la

durée du trajet, il aidait, soit le mécanicien, soit le chauffeur".

Au Pecq, on le prenait tout naturellement pour un employé du chemin de fer.

Une grande idée germait dans l'imagination féconde du futur inventeur.

Observant le manque d'audace des ingénieurs en matière de pression dans les

chaudières des locomotives : "Le foyer qui produisait la vapeur n'avait

qu'une flamme languissante semblable à celle que l'on voit dans le foyer de nos

cuisinières lorsqu'elle font bouillir leur pot au feu", il s'acharna

au travail et il

n'avait pas vingt huit ans lorsqu'il déposa son premier brevet. "Son

coup d'essai fut un coup de maître". L'inventeur avait lancé

l'industrie sur une voie nouvelle avec la création de la chaudière à haute

pression. " Il fallait prouver qu'on pouvait construire des chaudières

susceptibles de résister à une forte pression intérieure, et des pistons

assez étanches pour ne pas laisser fuir la vapeur qui possédait une force

d'expansion à laquelle on n'était point encore habitué".

Giffard se rendait parfaitement compte de la révolution industrielle qui était

en devenir.

Dans les année 1850, le docteur Leberdier qui s'intéressa aux ballons

lui demanda de construire un petit dirigeable à vapeur destiné à effectuer

des évolutions dans le jardin de son pavillon construit aux Champs-Elysées.

Cette maquette permit à Giffard de vendre son brevet et de l'appliquer

ultérieurement en se réservant le monopole de l'usage de son propulseur

pour la direction des ballons.

Beaux rêves -

voyages aériens.

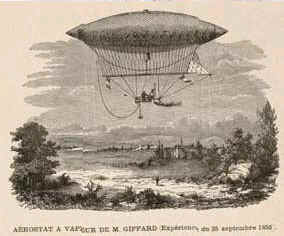

Au

cours de cette période Giffard multiplie son activité. Il se fait affilier à la

Société aéronautique et météorologique de France et commence à activer la

construction de son dirigeable de 12 mètres "au fort" et 44 m

de long et qui cube 2500 m3. Avec ce dirigeable, il entre dans la

troupe aérienne de l'Hippodrome. Après plusieurs essais au cours desquels il

améliore sans cesse son dirigeable, il tente cette ascension qui le rendit

célèbre, celle qui lui valut le nom de "Fulton de la navigation

aérienne". Le système de propulsion est réduit à ses éléments

essentiels : "une hélice de 3,5 mètres de diamètre poussée par un

arbre coudé qu'actionne un piston vertical mu par la vapeur sortant d'une

chaudière. Le foyer est à flamme renversée de manière qu'il est impossible

que le feu se communique au gaz qui sort de l'appendice". Giffard

raconte lui-même son exploit : "Le vent soufflait avec une assez grande

violence, je n'ai pas songé un seul instant à lutter. La force de la machine ne

me l'eût pas permis, cela était prévu d'avance et démontré par le calcul,

mais j'ai opéré avec le plus grand succès le mouvement circulaire et de

dérivation latérale". L'hélice a été activée pendant plus de

soixante minutes, le dirigeable s'élevant graduellement dans le ciel "à

une hauteur de 1500 mètres".

Au

cours de cette période Giffard multiplie son activité. Il se fait affilier à la

Société aéronautique et météorologique de France et commence à activer la

construction de son dirigeable de 12 mètres "au fort" et 44 m

de long et qui cube 2500 m3. Avec ce dirigeable, il entre dans la

troupe aérienne de l'Hippodrome. Après plusieurs essais au cours desquels il

améliore sans cesse son dirigeable, il tente cette ascension qui le rendit

célèbre, celle qui lui valut le nom de "Fulton de la navigation

aérienne". Le système de propulsion est réduit à ses éléments

essentiels : "une hélice de 3,5 mètres de diamètre poussée par un

arbre coudé qu'actionne un piston vertical mu par la vapeur sortant d'une

chaudière. Le foyer est à flamme renversée de manière qu'il est impossible

que le feu se communique au gaz qui sort de l'appendice". Giffard

raconte lui-même son exploit : "Le vent soufflait avec une assez grande

violence, je n'ai pas songé un seul instant à lutter. La force de la machine ne

me l'eût pas permis, cela était prévu d'avance et démontré par le calcul,

mais j'ai opéré avec le plus grand succès le mouvement circulaire et de

dérivation latérale". L'hélice a été activée pendant plus de

soixante minutes, le dirigeable s'élevant graduellement dans le ciel "à

une hauteur de 1500 mètres".

| L'action du gouvernail se faisait parfaitement sentir,

ajoute Giffard. A peine avais-je tiré une des deux cordes que je voyais immédiatement l’horizon tournoyer, Je suis monté à une hauteur de 1500 mètres et j'ai pu m'y maintenir horizontalement à l'aide d'un appareil que j’ai imaginé. Cependant, la nuit approchant, je ne pouvais rester plus longtemps dans l’atmosphère. Craignant que le ballon n’arrivât à terre avec une certaine vitesse, je commençai à étouffer le feu avec du sable. J'ouvris tous les robinets de la chaudière, la vapeur s’écoula de toutes parts avec un fracas horrible. J’eus un instant la crainte qu'il ne se produisit quelque phénomène électrique et je me trouvai enveloppé d'un épais nuage qui ne me permettait plus de rien distinguer du tout. Ce délestage me fit monter et quand je pus lire mon baromètre, je me trouvais à 1800 mètres, au point culminant de ma trajectoire. Je m’occupai activement de regagner la terre, ce que je fis très heureusement dans la commune d’Elancourt. près de Trappes, Les habitants m'accueillirent avec le plus grand empressement et m’aidèrent même à dégonfler l’aérostat. A dix heures j'étais de retour à Paris et l'appareil n'a éprouvé que quelques avaries insignifiantes qui seront bientôt réparées. |

Comme on le voit la course se termina aux abords de la commune d'Elancourt près de Trappes, mais pas tout à fait volontairement.

Désespoir -

misère

La Compagnie du gaz de Passy refusa de délivrer du gaz pour les expériences de

l'administration de l'Hippodrome. Après avoir fait fortune, l'inventeur connu

une suite de déboires, d'abord avec la disparition de l'ami qui finançait les

expériences et frère de sa bien aimée.

Les machines à vapeur à haute pression et à grande vitesse avaient eu un

grand succès à l'exposition de Londres en 1852 et à celle universelle

de Paris en 1855, mais le nom de Giffard ne fut pas associé à celui du

constructeur. Il ne fit entendre aucune réclamation, mais en ressentit vivement

l'outrage.

L'invention de

l'injecteur - Procès en contrefaçon - Les millions

Dans sa détresse, il songea de nouveau à cette locomotive qu'il connaissait si

bien. A cette époque pour introduire de l'eau dans la chaudière, on avait

recours à une pompe que l'on appelait "Petit cheval". Giffard tourna

les ressources de son génie à lui substituer l'usage par l'injecteur. Mais

avant l'injecteur il substitua le petit cheval par une turbine à vapeur

entraînant une autre turbine fixée sur le même axe et plongeant dans un

réservoir rempli d'eau. La machine fonctionnait très bien jusqu'au jour où

une double hélice de la turbine est sortie de sa chape et l'injecteur marchait

toujours. La vapeur donnait à l'eau une force d'impulsion suffisante pour

qu'elle pénétra dans la chaudière. Nous étions en 1859. Controversé sur sa

découverte, ce fut M. Combes, membre de l'Académie des sciences et ingénieur

en chef des Mines qui expliqua "qu'une partie de la chaleur perdue par

le jet de vapeur utilisé par Giffard représentait l'énergie dépensée dans

l'effort exercé pour l'introduction d'une nouvelle quantité d'eau dans le

générateur".

Dans sa détresse, il songea de nouveau à cette locomotive qu'il connaissait si

bien. A cette époque pour introduire de l'eau dans la chaudière, on avait

recours à une pompe que l'on appelait "Petit cheval". Giffard tourna

les ressources de son génie à lui substituer l'usage par l'injecteur. Mais

avant l'injecteur il substitua le petit cheval par une turbine à vapeur

entraînant une autre turbine fixée sur le même axe et plongeant dans un

réservoir rempli d'eau. La machine fonctionnait très bien jusqu'au jour où

une double hélice de la turbine est sortie de sa chape et l'injecteur marchait

toujours. La vapeur donnait à l'eau une force d'impulsion suffisante pour

qu'elle pénétra dans la chaudière. Nous étions en 1859. Controversé sur sa

découverte, ce fut M. Combes, membre de l'Académie des sciences et ingénieur

en chef des Mines qui expliqua "qu'une partie de la chaleur perdue par

le jet de vapeur utilisé par Giffard représentait l'énergie dépensée dans

l'effort exercé pour l'introduction d'une nouvelle quantité d'eau dans le

générateur".

Idylle - Un

tombeau - Dégoût de la fortune

Au milieu de la période la plus troublée de son existence Giffard avait

esquissé une idylle avec une jeune anglaise Miss Harisson. Retournée en

Angleterre, Giffard rejoint la famille quelques mois plus tard et apprend le

décès de celle en qui il avait fondé ses espoirs.

De retour en France il installe ses bureaux dans un immeuble de la rue Marignan

et loue trois ou quatre appartements dans différents quartiers dont un près du

Moulin Rouge, un des établissements les plus chers de Paris à cette époque. Il

ne quitte guère la capitale, à l'exception de Fontainebleau où il rend visite

à des amis.

Le travail d'ingénieur qui aurait pu être un délassement était au contraire

l'occasion d'un labeur incessant qui le fatiguait énormément.

Lui qui était né pour la vie de famille, adorant sa mère, n'en connu jamais

le bonheur. De plus la trahison de

son cadet, Paul, qui avait usurpé son écriture était toujours présente à son

esprit et le cadet récidivait par l'usage de son nom pour patronner l'invention

d'une pile merveilleuse. Paul qui n'avait pas de connaissances particulière en

électricité ne vit pas la supercherie révélée quelques mois plus tard.

Henry fut affecté par l'engagement à ses dépens de sa responsabilité morale.

Poussant trop loin ses scrupules en affaires, il était, même, prêt à payer

une pension à son frère pourvu que celui-ci s'abstint de faire des inventions.

De nouveau dans

les airs.

En 1855,

Henry

Giffard fait une nouvelle tentative de direction aérienne à vapeur avec un

ballon de 72 mètres de long, un diamètre de 12 mètres et cubant 2700 m3.

Le coefficient d'allongement était porté à 7,2. Il doubla la force du

moteur et pris un aide avec lui. Lancé dans les airs, le dirigeable s'inclina

la pointe en l'air et la nacelle attachée par des cordages glissa dangereusement

vers l'arrière de l'aéronef. Giffard se précipita sur la corde de soupape

qu'il ouvrit en grand. Le ballon descendit rapidement, mais n'interrompit pas le

glissement de la nacelle qui tomba en chute libre. Giffard entendit un immense

craquement et le ballon se déchira en deux parties presque égales au

moment où Giffard fit un atterrissage brutal, mais sauveur dans un spectacle

prodigieux. L'arrière de l'aéronef tomba à terre, c'était un simple sac vide.

Au contraire l'avant bondit comme une bombe décrivant une parabole et vint toucher

terre à un demi kilomètre. Les deux navigateurs gisèrent au milieu des débris

de leur appareil et de charbons encore allumés.

En 1855,

Henry

Giffard fait une nouvelle tentative de direction aérienne à vapeur avec un

ballon de 72 mètres de long, un diamètre de 12 mètres et cubant 2700 m3.

Le coefficient d'allongement était porté à 7,2. Il doubla la force du

moteur et pris un aide avec lui. Lancé dans les airs, le dirigeable s'inclina

la pointe en l'air et la nacelle attachée par des cordages glissa dangereusement

vers l'arrière de l'aéronef. Giffard se précipita sur la corde de soupape

qu'il ouvrit en grand. Le ballon descendit rapidement, mais n'interrompit pas le

glissement de la nacelle qui tomba en chute libre. Giffard entendit un immense

craquement et le ballon se déchira en deux parties presque égales au

moment où Giffard fit un atterrissage brutal, mais sauveur dans un spectacle

prodigieux. L'arrière de l'aéronef tomba à terre, c'était un simple sac vide.

Au contraire l'avant bondit comme une bombe décrivant une parabole et vint toucher

terre à un demi kilomètre. Les deux navigateurs gisèrent au milieu des débris

de leur appareil et de charbons encore allumés.

Giffard apprit qu'il ne fallait

pas jouer avec la stabilité d'un dirigeable.

Derniers travail

d'Henry Giffard pour la conquête de l'air

Conscient de l'importance d'entreprendre l'étude systématique de chaque

organe du navire aérien, et que le point de vue statique précède le point de

vue dynamique, il se consacre aux ballons captifs à vapeur dans lesquels

il engloutit des sommes immenses. Rendu soupçonneux auprès des établissements

bancaires, il préférait placer son argent dans ses expériences. Et puis ses

travaux ne lui laissaient pas le temps de d'occuper de ses capitaux.

Les ballons captifs d'Henry Giffard ont été créés dans une grande industrie

exercée exclusivement par les aéronautes français. Le premier captif paru au

Champs de Mars, à l'exposition universelle de 1867. Il cubait 6000 mètres et était

avec le "Géant" le plus gros ballon connu. Il attira, à un degré incroyable,

l'attention du public. Deux ans plus tard, Giffard envoya à Londres un captif dont

le cubage avait doublé.

Pendant la guerre de 1870, il partit en province et erra de départements en

départements sans jamais révéler son identité, étranger et

indifférent à tout ce qui se passait autour de lui, mais déplorant les

fautes qu'il voyait en matière d'aéronautique.

L'exposition de 1878 fut l'explosion du triomphe de Giffard. Le ballon de la

cour des Tuileries fut considéré comme la plus belle merveille de cette "grande foire du

monde". Au sommet de sa carrière, l'inventeur ambitionnait la

Légion d'Honneur, mais sa timidité l'empêchait d'en faire la démarche. Il

continua ses expériences aériennes en perfectionnant les ballons, étoffes,

filins, nacelles, l'art de manier les masses immenses, etc. et s'épuisa ainsi.

Il poursuivait avec un légitime orgueil une satisfaction d'amour propre

personnel et d'honneur national, regrettant que les militaires n'aient pas fait

appel à son génie. Généreux, il abandonnait à ses employés une large

part de ses recettes en plus de leurs appointements. Il trouvait la machine à

vapeur trop lourde pour la propulsion des ballons et sembla regretter la

proposition d'Eugène Farcot recommandant d'adapter un moteur à explosion, mais

Giffard ne pouvait pas "abandonner sa machine à vapeur".

L'exposition de 1878 fut l'explosion du triomphe de Giffard. Le ballon de la

cour des Tuileries fut considéré comme la plus belle merveille de cette "grande foire du

monde". Au sommet de sa carrière, l'inventeur ambitionnait la

Légion d'Honneur, mais sa timidité l'empêchait d'en faire la démarche. Il

continua ses expériences aériennes en perfectionnant les ballons, étoffes,

filins, nacelles, l'art de manier les masses immenses, etc. et s'épuisa ainsi.

Il poursuivait avec un légitime orgueil une satisfaction d'amour propre

personnel et d'honneur national, regrettant que les militaires n'aient pas fait

appel à son génie. Généreux, il abandonnait à ses employés une large

part de ses recettes en plus de leurs appointements. Il trouvait la machine à

vapeur trop lourde pour la propulsion des ballons et sembla regretter la

proposition d'Eugène Farcot recommandant d'adapter un moteur à explosion, mais

Giffard ne pouvait pas "abandonner sa machine à vapeur".

Il y

aurait un volume intéressant à écrire sur ses travaux dont tous ont été

conservés.

Ses idées - sa

mort

Des troubles de la vision survinrent et lui perturbèrent l'esprit au point qu'il se décida à chercher un refuge dans une mort qu'il croyait avoir le droit

d'appeler à son secours et qu'il s'appliqua à rendre aussi douce et aussi

facile que possible. L'agonie morale d'un grand esprit s'isolant du monde pour

se préparer à la tombe a été longue, douloureuse et passionnante. La

catastrophe arriva le 2 avril de l'année 1882. L'homme qui avait

raisonné tout au long de sa vie avait aussi raisonné sa mort par la plus

lamentable folie en déjouant la surveillance de ceux qui l'entouraient des soins

les plus affectueux.

Par testament déposé devant notaire depuis une quinzaine d'années, l'inventeur

Henry Giffard légua à l'État toute sa fortune dont le total dépassait 8

millions de francs, les autres legs à l'endroit de ses amis leur étant remis

par la haute autorité. Le reste fut réparti à des œuvres de bienfaisance et de

progrès humanitaire. Son frère Paul reçu une rente viagère.

Wilfrid de

Fontvieille qui fut son ami et son confident relata la vie de l'inventeur dans

le numéro 646 du 26 février 1905 de la revue "Les Contemporains".

La bibliographie abondante sur la vie et l'œuvre de Henry Giffard donne des

informations et des détails sur l'homme d'exception dont le génie, au service

de l'aéronautique balbutiante de cette première moitié du 19ème

siècle, a été salué par ses contemporains.

Wilfrid de

Fontvieille qui fut son ami et son confident relata la vie de l'inventeur dans

le numéro 646 du 26 février 1905 de la revue "Les Contemporains".

La bibliographie abondante sur la vie et l'œuvre de Henry Giffard donne des

informations et des détails sur l'homme d'exception dont le génie, au service

de l'aéronautique balbutiante de cette première moitié du 19ème

siècle, a été salué par ses contemporains.

Notes manuscrites de

Monsieur Carivenc page1, page

2 sur Henry Giffard.

Ces notes sont archivées au Musée de la Batellerie de Conflans Sainte

Honorine.

Bibliographie

:

|