Le carnet du CFC - Sommaire

Le petit train du Boulleaume

Texte et cartes postales Jacqueline Briand

Un train réservé à l’exploitation de la ferme

En 1892, M. Arthur de Chézelles demandait à la mairie de Lierville et au service des Ponts et Chaussées l'autorisation d'établir sur le bas-côté de la route une ligne de chemin de fer à

voie étroite longue de 1202 m, destinée à faciliter la circulation entre les bâtiments de son exploitation du

Boulleaume. Cette dernière, qui comportait en effet la ferme du château, dénommée la ferme d’En bas, et la ferme du Bois-Guillaume, située dans le milieu du hameau, près de la

chapelle, n'allait pas tarder à s'accroître, à la sortie, en allant vers

Liancourt-Saint-Pierre d'une distillerie.

Ce projet de train avait été mûrement réfléchi, car dès 1882, nous trouvons trace dans les archives du château de catalogues envoyés par des concurrents de la société de construction spécialisée Decauville.

Les chemins de fer à voie étroite étaient parfaits pour les exploitations agricoles d’une certaine ampleur, les entreprises industrielles, voire les carrières de pierres de notre région. Les voies demandaient très peu d’entretien, les wagons étaient simples et robustes, et le système permettait une économie de chevaux et d’hommes qui diminuait d’autant les coûts de production. L’exploitation d’une distillerie exigeait en effet à la saison des betteraves une main-d’œuvre importante, mais aussi une mobilisation de tous les moyens de transport qui n’étaient peut-être pas utiles à d’autres moments de l’année. Or, les chevaux et les bœufs coûtaient cher à nourrir.

Le seul riverain propriétaire de la rue principale du Boulleaume, M. Lavergne, négociant à Marines, avait immédiatement protesté, ce qui avait conduit M. de Chézelles à proposer le changement d’implantation de la voie en la faisant passer du côté de la chapelle. La gêne n'était pourtant pas bien grande, puisque l’ingénieur des Ponts et Chaussées avait constaté qu'au point où le train traverse le chemin pour venir passer le long des bâtiments de la ferme qu’il doit desservir, il y a un espace de près de 10 m jusqu’à la porte de la cour du réclamant et de près de 4 m jusqu’à l’angle de sa maison. Il a donc toute facilité de circuler, de sortir même pendant le passage d’un train.

|

La voie de 60 passe devant l'ancienne maréchalerie de la ferme de Bois-Guillaume. Ce bâtiment existe toujours et une portion de voie a été conservée. |

En février 1896, Arthur de Chézelles invita le conseil municipal à venir sur place constater les éventuels inconvénients engendrés par le changement de côté… ce qui aboutit à un retour au premier plan, qui longeait le côté ferme et non le côté de la chapelle. En avril 1896, l’accord fut donné par toutes les autorités compétentes, et il semble que la saison betteravière de 1896 ait bénéficié de ce grand progrès.

La ligne serpenta donc sans souci dans la rue principale du Boulleaume, les chemins de fer à voie étroite, avec un écartement de 60 centimètres, permettant des courbes

de faible rayon.

Le train alimentait la distillerie lors de la saison betteravière, transportait la paille et le fumier à épandre, et l'hiver convoyait la pulpe de betteraves qui nourrissait les bêtes.

Les premiers temps, la traction de ces wagons de modestes dimensions se fit, si l’on se réfère au règlement déposé en mairie, par des chevaux ou des bœufs marchant au pas. La lenteur évitait au moins le risque de

verser !

Le mystère du tronçon de Liancourt-Saint-Pierre

Les recherches effectuées dans les archives communales nous avaient fait conclure que cette première ligne Decauville avait fonctionné jusqu’à la vente de la distillerie à la coopérative en 1922. Nous avions deux demandes distinctes, l’une en 1892 et l’autre en 1922. C’était sans compter avec le hasard.

|

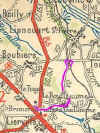

Le tracé du petit train du Boulleaume depuis Branchu jusqu'à la gare de Liancourt. Sur cette carte Michelin des années vingt, le tracé Le Boulleaume - gare de Liancourt ne figure pas. |

Lors d’une rencontre avec un collectionneur de cartes postales de Liancourt-Saint-Pierre, nous avons réalisé avec stupeur que notre théorie comportait des lacunes. La ligne Decauville existait bel et bien de la distillerie jusqu’au dépôt de marchandises de la gare de Liancourt au début du siècle, alors que nous n’avions trouvé aucune trace d’autorisation pour cette extension !

Le règlement du train

Arrêtons

Car c’est une certitude, sur les deux cartes postales des années 1910, nous apercevons la voie de chemin de fer à hauteur de la gare de Liancourt. Sur l’une, la ligne amorce une courbe pour enjamber le pont, et sur l’autre, à l’intérieur du dépôt de marchandises, apparaît une ligne dont l’écartement est moindre et qui ne peut être que son prolongement.

Ce tronçon, qui ne figure pas sur d’autres cartes postales, était-il démonté après la saison betteravière ? Ne servait-il que pour la livraison de l’alcool distillé, car la distillerie était alimentée exclusivement par la production du Boulleaume ?

Une nouvelle vie pour la ligne

Après la guerre de 1914, il semble que cette distillerie pourtant d’avant-garde ait connu quelques difficultés financières. Vendue en 1922, elle devint une coopérative. En juillet 1923, la coopérative du Boulleaume demanda à établir une nouvelle ligne Decauville sur le chemin N°153, soit un parcours de 4,200 km, dont les extrémités aboutissaient à deux aires de stockage. L'une, à proximité de Branchu, était destinée aux coopérateurs situés de l’autre côté de la RN15, l'autre, en face de la gare de Liancourt-Saint-Pierre, concernait les coopérateurs du plateau et de la vallée de la Troesne. La ligne continuait à traverser le Boulleaume comme auparavant. En contrepartie, la coopérative verserait une modeste redevance annuelle de 12 F à la commune.

|

Locomotive 040 DFB |

On garda la partie comprise de la distillerie à l’angle du chemin qui mène à la ferme-d’En-bas. Là, la voie étroite obliquait sur la gauche pour traverser Les grandes pièces et aboutir à proximité de l’écart de Branchu, où était aménagée une aire de stockage pour les betteraves des coopérateurs qui les amenaient à la saison par tombereaux attelés.

A l’opposé, en allant vers Liancourt-Saint Pierre, la ligne traversait le chemin de Liancourt à hauteur du hangar des quatorze travées, suivait les accotements de la route sur la gauche en allant vers Liancourt, et passait en contre-bas de l’allée de marronniers.

L'apport des mémoires

M. Robert Dierick, le seul à nous avoir parlé de la voie étroite qui se prolongeait jusqu’au dépôt SNCF de la gare de Liancourt-Saint-Pierre, située sur la ligne Paris-Dieppe, évoque son père Adile, chauffeur de la locomotive du Boulleaume.

"Il s’est fait embaucher au Boulleaume dans les années 1935-1936, et y est resté jusqu’en janvier 1941. Il était chauffeur du train, qui comptait en tout 3 ou 4 wagons. C’était une petite voie. Dans un sens, il faisait la distillerie du Boulleaume-Branchu. La ligne ne traversait pas la route, elle arrivait au hangar à travers champs. C’étaient des Belges et des Français qui chargeaient les wagons à betteraves. Il n’y avait pas de quai, le tas était à même le sol. De même, tous les wagons étaient déchargés à la main car ils n’étaient pas basculants. Il y avait un aiguillage : quand le train arrivait avec les wagons vides, il reculait et les échangeait, en les garant sur une voie, contre ceux remplis de betteraves. Ensuite, il revenait au Boulleaume et traversait jusque la distillerie, ou bien il allait du Boulleaume à la gare de Liancourt-Saint-Pierre.

Il n’y avait aucun passage à niveau. Il n’y avait plus de locotracteur. Il y en avait un qui était en rebut. Lorsque j’étais tout gamin, dans les années 1936, on jouait dedans.

Un jour que papa était parti indiquer la quantité de betteraves déposée le matin aux bureaux de la distillerie, moi, qui étais souvent derrière lui, j’ai conduit le train sans rien dire. J’ai fait la manœuvre dans la cour de la distillerie au Boulleaume. Quand papa est revenu, il m’a enguirlandé. C’était normal! J’avais amené les wagons pleins à l’endroit où les betteraves étaient lavées à l’eau, je les avais dételés et ensuite j’avais raccroché les wagons vides qui attendaient. Et ça avait marché, j’avais réussi ma manœuvre! A force de voir papa le faire, j’étais sûr de réussir. Ensuite j’étais revenu l'attendre où il m’avait laissé. Dans la cabine, on pouvait se mettre à deux. Pour conduire, c’était comme les machines à charbon de l’époque, avec un levier pour marche avant et marche arrière, sur lequel il fallait tirer. Puis suivait le sifflement si bien connu. Les freins, c’était une poignée sur laquelle il fallait appuyer, puis serrer. L’alcool, pendant la guerre, était expédié par train. Quand vous êtes à la «vraie» gare de Liancourt, vous sortez en direction de Tourly en passant le pont : la ligne était juste au-dessus du pont. Puis elle partait vers l’ancien café, tournait et descendait vers le dépôt des chemins de fer. Le train transbordait ensuite cet alcool du wagon du Boulleaume dans un wagon de la

SNCF".

«Cette ligne, c’était la vie dans le village!»

«Ah! C’était agréable d’entendre le train passer; tu…tut! on entendait le sifflet, et le bruit des wagons sur les voies. A chaque instant, il passait devant la ferme. On voyait la fumée, et le bruit donnait une certaine vie au village. La locomotive tirait deux ou trois wagons

.C’était une vie pour le village, même si, bien sûr, il y avait des inconvénients

: il fallait toujours faire attention aux enfants, et ne rien laisser en bordure des voies pour ne pas gêner le passage. Chaque cultivateur amenait ses betteraves au dépôt. Quand le train devait traverser la route avec ses wagons chargés, il y avait un gars qui

arrêtait".

"La ligne traversait la plaine et pour cultiver, ce n’était pas évident, car les rails passaient au milieu des champs. Tant que nous avons eu les bêtes, ce n’était pas facile, mais on y arrivait. Mais avec l’arrivée des tracteurs, la ligne est devenue vraiment gênante".(M.Camille et Mme Geneviève Pascaud)

"Nous allions à l’école à Lierville, et nous faisions deux allers-retours par jour à pied, alors quand on pouvait prendre le train qui nous menait à Branchu, on était contents, on disait que ça nous raccourcissait le trajet. Ce n'était pas si sûr, mais c’était le plaisir. On avait un peu de noir sur nos vêtements, mais on était heureux. Comme chauffeur, il y a eu Stelmak, un Polonais qui a conduit la locomotive. En face de la route qui mène à la ferme du Bout d’en bas, il y avait une voie de garage où les wagons étaient stockés. Elle faisait une cinquantaine de mètres de long, c’est tout." (M. Wadeck Gronostaj)

"Je me souviens qu'en revenant du dépôt près de la gare de Liancourt, en approchant du parc du château, il y avait une bonne dénivellation. En haut de l'allée de marronniers, on avait aménagé une voie de garage pour les wagons. La côte est raide à cet endroit, alors le train montait 2 wagons, reculait, le serre-freins les décrochait. La machine avançait de nouveau, puis reculait pour aller chercher 2 autres wagons, remontait encore et raccrochait les wagons, ce qui faisait 4 manœuvres en tout. Mais comme c’était à plat, cela se faisait facilement. Puis elle partait à la distillerie avec ses 4 wagons".

La fin du petit train

La ligne Decauville a cessé d’être utilisée à la fin des années 1940, et les rails ont été démontés au début des années 1950. Les coopérateurs venaient directement avec leurs camions et leurs tracteurs, beaucoup plus rapides que le train, décharger leurs betteraves à la distillerie même. Le charbon arrivait aussi par camion, et l’alcool, plusieurs fois par mois, repartait de même en camion-citerne.

Le train et l'incendie du hangar des quatorze travées

"Ce train fut à l’origine de l’incendie qui ravagea le hangar des quatorze travées, lequel servait à l’ensilage et au stockage de la moisson. Au milieu, il y avait une fosse qui faisait plus de quatre mètres de profondeur ; on mettait une couche de pulpe de betterave et une couche de paille. De chaque côté étaient stockés de la paille et du

foin". (M.Wadek Gronostaj)

Mme Geneviève Pascaud s'en souvient aussi : «J’étais avec maman au château. Nous avons aperçu l’épaisse fumée qui passait au-dessus des arbres du parc. Nous étions très inquiètes. Nous sommes parties en courant avec tous les enfants à travers le pré qui longe le parc pour voir ce qui se passait. Les flammes étaient immenses. Nous regardions, impuissantes, les hommes qui couraient pour sauver ce qui pouvait être

sauvé».

M. Camille Pascaud précise : "Le chauffeur venait de recharger en charbon la chaudière de la locomotive (le dépôt de charbon se trouvait à droite en prenant le chemin du Bochet. Il y avait un enclos fermé par des traverses de chemin de fer, et il y avait une grande quantité de charbon car il servait aussi à la distillerie). Il manœuvrait pour repartir vers Liancourt lorsque plusieurs escarbilles se sont échappées de la cheminée. L’une d’elles a mis le feu au hangar, sous lequel la nouvelle récolte de foin et de paille était entreposée. Très vite le feu a embrasé tout le bâtiment. La paille était bien sèche alors elle s’est enflammée rapidement. La date

exacte ? C’était après l’exode, sûrement en 1941 ou 1942. Je me rappelle m’être dit, lorsque j’ai vu le feu, nous avons été attaqués par

qui ?… Il n'est resté qu’un tas de cendres".

C'est en 1952 que la rue du Boulleaume fut refaite, et la distillerie y participa financièrement à hauteur de 600 000 F. Lors de cette réfection des chemins vicinaux de la commune, les pavés, dans la traversée du Boulleaume, furent arrachés en partie, ainsi que les rails et les traverses du petit train.

Ne demeure comme trace de cette époque que la portion de voie située à hauteur de la ferme de Bois-Guillaume, que l’on peut encore apercevoir.

La

distillerie du Boulleaume comprenait deux machines fixes :

Ces machine alimentaient un alternateur |

Cet

article est extrait du livre "A

PIED, A CHEVAL, EN VOITURE... ET EN TRAIN DANS LE VEXIN ET LE PAYS DE THELLE"

publié par l'Association Le Pétillon.

Vous y trouverez également une riche documentation sur les diverses

lignes du Vexin

et du Pays de Thelle. Cet

article est extrait du livre "A

PIED, A CHEVAL, EN VOITURE... ET EN TRAIN DANS LE VEXIN ET LE PAYS DE THELLE"

publié par l'Association Le Pétillon.

Vous y trouverez également une riche documentation sur les diverses

lignes du Vexin

et du Pays de Thelle.Prix 22 €

plus port, |