Souvenirs

ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956

Souvenirs

ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956Le carnet du CFC

Souvenirs

ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956

Souvenirs

ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956

Jean-Pierre Charlier

Après

trois années consécutives pendant lesquelles les vacances se déroulèrent en

Normandie, à partir de 1954, c’est à nouveau pour trois années

consécutives que nous nous rendrons en Anjou dans un village du nom de

Saint-Aubin-de-Luigné (49). Il se situe dans la vallée du Layon, petit

affluent de la Loire.

Nous quittions Paris toujours par la gare Montparnasse, mais par un autre

itinéraire, qui celui-là était électrifié dès le départ jusqu’au Mans.

A partir de cette ville, c’était à cette époque la traction vapeur qui

assurait le relais pour toutes autres directions.

Comme locomotives électriques, pour assurer les trains de voyageurs, il n’y

avait en ce temps là, sur cette ligne, que les 2D2 5400 (5401 à 5423). Grosses

machines d’un aspect austère, de couleur vert foncé avec toutefois quelques

filets rouges autour des hublots latéraux. Ce qui m’a toujours déplu sur ces

machines, c'est leur phare unique central qui leur donnait une apparence de

cyclope. À partir de 1962, la série passant en grande révision, elles

reçurent enfin des phares unifiés, un bandeau en aluminium avec au milieu le

classique sigle SNCF aux lettres entrelacées, que l’on retrouvait sur

beaucoup de véhicules ferroviaires. De plus, la couleur verte s’étant cette

fois éclaircie, elles retrouvèrent ainsi un aspect avenant.

Voilà venu le moment d’expliquer la dénomination des machines électriques

(on dit aussi la motrice, terme qui ne s’applique d’ailleurs qu’à ce type

d’engin). Les roues motrices sont ici désignées par une lettre. D, étant la

quatrième lettre de l’alphabet, signifie que cette machine est doté de

quatre essieux moteurs. Les chiffres 2 indiquent le nombre d’essieux porteurs.

Donc une 2D2 dispose de deux bogies de deux essieux porteurs encadrant quatre

roues motrices. Sur ces machines, les roues motrices sont de grand diamètre

(1,75 m), les porteuses (1 m). Sur une loco vapeur, cette disposition

correspondrait au type 242. Le type 2D2 a été abandonné au profit des types

BB et CC, ce qui veut dire que ces locomotives sont constituées de deux bogies

de deux essieux moteurs (BB), ou deux bogies de trois essieux moteurs (CC). Ce

sont les cas les plus fréquents. Autres exemples : BBB, 2CC2, 1CC1, 2BB2,

1ABBA1, les quatre derniers cas concernent des locomotives affectées à la

ligne dite de Maurienne, ligne de montagne aux fortes rampes, nécessitant des

engins puissants et de forte adhérence.

Revenons maintenant à notre voyage de 1954. A partir du Mans, changement de

mode de traction. C’est maintenant une machine à vapeur qui nous conduit

jusqu’en gare d’Angers. J’ignore hélas quelle était la machine, mais il

y a fort à parier que c’était encore une 141 P, les 241 P n’arrivant au

Mans qu'en 1958 en provenance du dépôt de la Chapelle, chassées par l’électrification

de Paris-Lille. Depuis Angers, pour atteindre Saint-Aubin, il nous fallait

prendre un car. Car Citroën, de couleurs marron foncé et brun clair. Une

grande galerie sur le toit, sur lequel on accédait par une échelle située à

côté du coffre, la porte de ce coffre restait souvent en position ouverte, car

elle servait de support pour les malles, colis ou autres caisses. Ces cars

assuraient aussi un service messagerie, et dans chaque village traversé, ils

déposaient leurs lots de voyageurs et de paquets divers. A Saint-Aubin il y

avait une gare SNCF, mais le service marchandises était interrompu depuis l’été

1951 (celui des voyageurs l’étant depuis 1938). Cependant en 1954 les rails

étaient encore en place. D’ailleurs nous empruntions occasionnellement la

voie ferrée aux cours de nos diverses randonnées. C’était la première fois

que je voyais des traverses métalliques. Je glanais parfois des vieux tire-fond

abandonnés sur le ballast avec la ferme intention de les ramener comme

souvenir, mais vu la charge accumulée, j’abandonnais bien vite ce projet…

En gare il y avait un aiguillage donnant accès à une voie desservant la cour

marchandise. Cette ligne joignait Chalonnes (sur la ligne Angers - Cholet) à

Perray-Jouannet puis au-delà, Montreuil-Belley (sur la ligne Saumur -

Bressuire).

En 1955 la voie était toujours en place. Un jour, nous étions partis rendre

visite à des amis qui avaient une ferme près d’un ancien passage à niveau.

Curieusement, alors qu’il n’y avait pas de gare à cet endroit, il y avait

cependant une voie de garage en impasse et de ce fait un aiguillage. Je n’ai

pas pu résister à l’envie de le manœuvrer. C’était un peu dure, mais je

voyais bien les lames d’aiguille se déplacer à chacune de mes impulsions sur

le levier. Quelques instants plus tard, alors que je jouais avec les enfants de

la ferme, j’ai sûrement connu la plus grande frayeur de ma vie. J’étais

perché en haut d’une échelle donnant accès à une grange, lorsque j’entendis

comme un klaxon d’autorail, et à ma grande surprise je vis apparaître une

petite draisine se dirigeant en direction de Chalonnes. Aussitôt me reviennent

à l’esprit mes manipulations de l’aiguillage. L’avais-je bien remis dans

la bonne position ? N’allais-je pas être responsable d’un déraillement ?

Heureusement, à mon grand soulagement la draisine a continué sa route sans

encombre. Le hasard avait-il fait que l’aiguille était remise dans sa

position initiale, ou bien était-ce un aiguillage talonnable ? De toute façon

d’après le souvenir qu’il m’en reste, la draisine se dirigeant vers

Chalonnes, abordait donc cette aiguille en talon, c’est-à-dire que dans ce

sens de franchissement les lames d’aiguille sont automatiquement repoussées

par les roues du véhicule franchissant l’appareil (à moins que celui-ci ne

soit verrouillé). Il y a deux manières d’aborder une aiguille : en pointe,

le véhicule est alors dirigé soit sur voie principale, soit sur voie déviée

; ou bien en talon, le véhicule venant de l’une ou l’autre des deux voies

et continuant sur voie principale.

Il faut avouer que c’est une coïncidence incroyable. Alors que depuis des

années il n’était sans doute passé aucun engin ferroviaire sur cette ligne

abandonnée, il a fallu que cela arrive juste le jour ou un gamin fasse joujou

avec un aiguillage !…

En 1956,

la voie était déposée. D’ailleurs, le passage de la draisine l’année

précédente était sûrement en rapport avec la future dépose de la voie. Sans

doute une tournée d’inspection pour étudier le futur chantier.

Ce retour de vacances de Saint-Aubin en 1956 marque un tournant dans mes

connaissances ferroviaires. Je me souviens très bien de l’arrivée en gare d’Angers

de notre train, tiré avec certitude par une magnifique 141 P jusqu’en gare du

Mans. Au cours de ce voyage je notais sur un papier tous les numéros que je m’efforçais

d’apercevoir sur tous engins auprès desquels nous passions. Hélas, je n’ai

plus aujourd’hui ce précieux papier, mais je me souviens y avoir noté à l’approche

de Paris, des numéros de locomotives électriques ne comportant que trois

chiffres, sans doute des BB 800 et 900, et plus curieusement aussi des numéros

à deux chiffres, sans doute BB 1 à 80. Mais logiquement, elles n’auraient

pas dû se trouver là, car affectées à la région Sud-Ouest. Cependant il n’est

pas impossible qu’un engin de cette région vienne dans le secteur de

Montparnasse par le biais de la grande-ceinture. Sur les points frontières

entre deux régions SNCF, on pouvait effectivement voir se côtoyer des locos de

régions différentes.

Exemple, à Dijon des locos du Sud-Est et de l'Est, à Lille des locos du Nord

et de l'Est, etc.

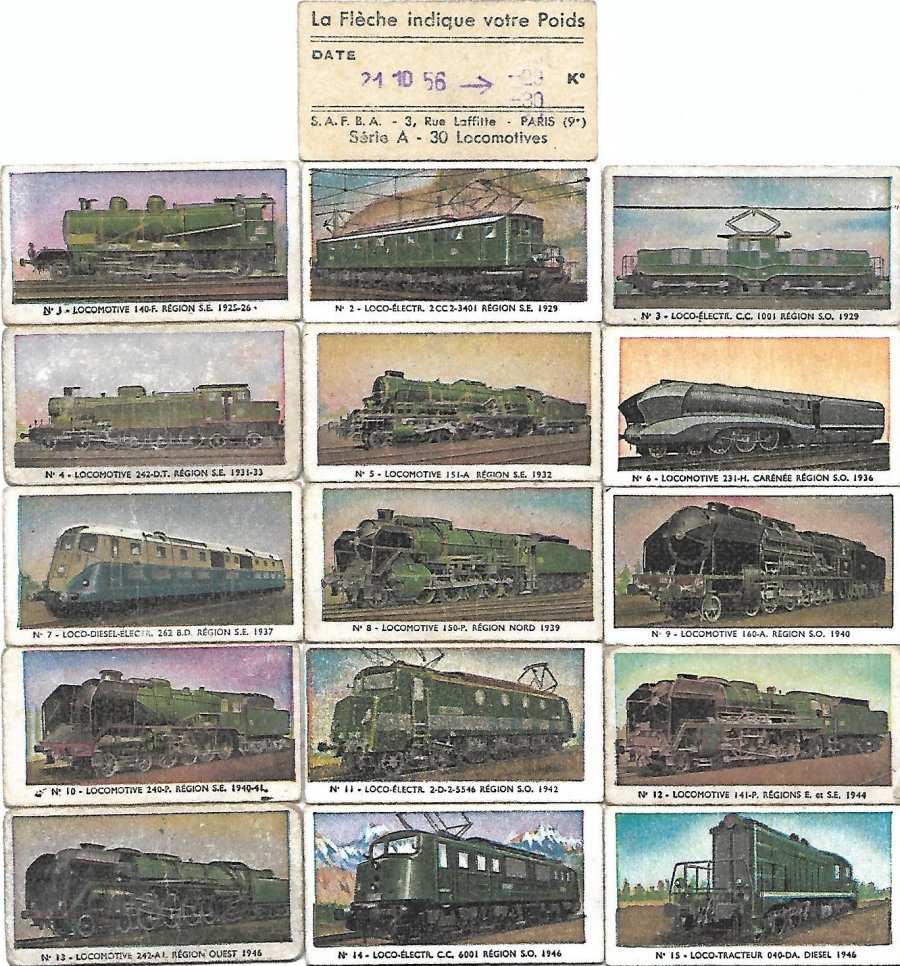

Il faut que je précise ici, que depuis 1955, j’avais été initié par un beau-frère aux secrets du marquage des locomotives, et avec l’expérience je commençais à reconnaître au premier coup d’œil les engins les plus fréquemment rencontrés, notamment les 141 R omniprésentes. C’est aussi cette année là que j’ai fais la découverte de ces fameux petits cartons que distribuaient les balances de gare. Je me souviens que pour une pièce de 20 centimes glissée dans cette balance on obtenait un ticket sur lequel figurait, bien sûr le poids et la date, mais de l’autre côté, ô merveille, une image de train. C’était pour moi un trésor inestimable, et cette fois par contre, je détiens encore la collection complète, à savoir, les trente tickets qui la constituaient. Le samedi après-midi, en sortant de l’école, je passais par la gare d’Enghien, et parfois je retrouvais des tickets traînant par terre, abandonnés pour mon plus grand bonheur « par des inconscients » . Je conseillais aussi les membres de la famille de m’approvisionner quand l’occasion se présentait. Au fil du temps j’ai donc réussi à constituer cette collection. J’ai ainsi enrichi mes connaissances ferroviaires. Il y avait des locomotives à vapeur, diesel, électrique, mais aussi des autorails et des automotrices. Certains tickets sortaient plus fréquemment que d’autres. C’était le cas de la 230 K carénée de l’Est (j’aurai l’occasion de reparler de cette 230 K qui m’a causé « bien du tracas »).

... ce qui m'a toujours déplu sur ces machines, c

'est leur phare unique central qui leur donnait une apparence de cyclope. À partir de 1962, la série passant en grande révision, elles reçurent enfin des phares unifiés, un bandeau en aluminium avec au milieu le classique sigle SNCF... Photo

Maurice Mertens

Photo

Maurice Mertens...À partir du

Mans, changement de mode de traction. Il y a fort à parier que c'était une 141

P...

Phot

Guy Rannou

Phot

Guy Rannou

141 P sur un express,

vers Argentan, en septembre 1966

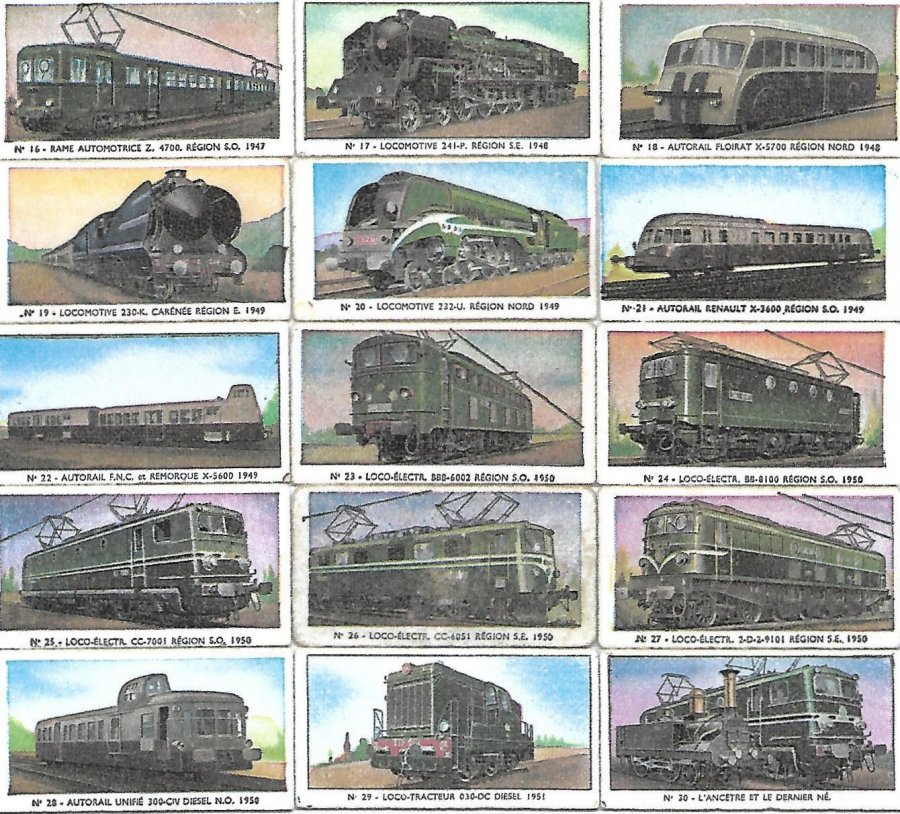

Voici la collection de tickets de balances de gares. Sur cette première image, on peut y voir le verso sur lequel apparaît la date et le poids de la personne, puis les quinze premiers cartons. Il y quatre engins cité dans le texte :

Et voici les quinze derniers tickets de cette précieuse collection. Sont mentionnés les engins suivants :