Le carnet

du CFC

Ouvrages

techniques anciens sur le chemin de fer

Information

Claude Doussot

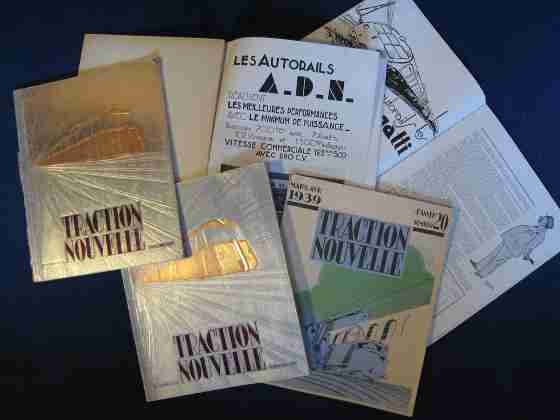

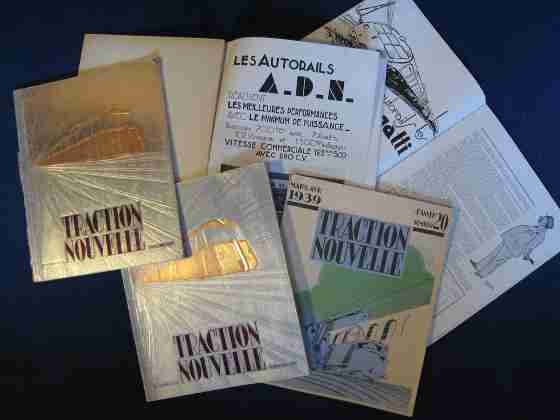

Parue entre 1936 et 1939 seulement, la revue "Traction nouvelle" est, pour les collectionneurs, très emblématique par son design, sa mise en pages, ses couvertures en aluminium et son esprit très "art nouveau", tout en étant d'une grande précision technique et rédigée par des ingénieurs.

Le chemin de fer est, à la fin du XIXe siècle, le plus important système technique jamais construit par l’homme et il est aussi la réunion de l’ensemble des techniques les plus élaborées. L’époque est celle d’un grand développement scientifique et industriel en France, mené dans un climat d’émulation (faire mieux que l’Allemagne qui a vaincu la France en 1871) et de désir de réussite éclatante (ne pas laisser l’Angleterre dominer le monde) : la France doit retrouver son rang et l’effort d’industrialisation entrepris sous le Second empire n’est pas abandonné, bien au contraire: il est encore plus développé, mais il est aussi beaucoup plus éclairé par une démarche scientifique tandis que les sciences elles-mêmes bénéficient beaucoup plus de l’apport des techniques et y trouvent un terrain de développement.

La Revue générale des chemins de fer paraît en 1878, et, déjà, quelques rares grands domaines scientifiques ou techniques ont déjà leur revue de référence: « L’Année scientifique et industrielle » démarre en 1856, les «Annales de chimie et de physique » paraissent depuis 1862, mais d’autres grands domaines comme l’électricité devront attendre: « l’Année électrique » paraîtra à partir de 1885, le « Bulletin de la société française des électriciens » commence sa carrière en 1884, et « L’Electricien » en 1891. Le mouvement vers les grandes revues techniques est donc en train de se lancer. Le chemin de fer français n’a donc pas attendu pour se doter d’une revue de référence - une revue qui sait, d’ailleurs, le rester - et trouver sa place au sein de ce grand mouvement d’édition et de diffusion de la pensée. Une collection la plus complète de la RGCF est une mine inestimable de renseignements, de planches, de plans, de photographies anciennes.

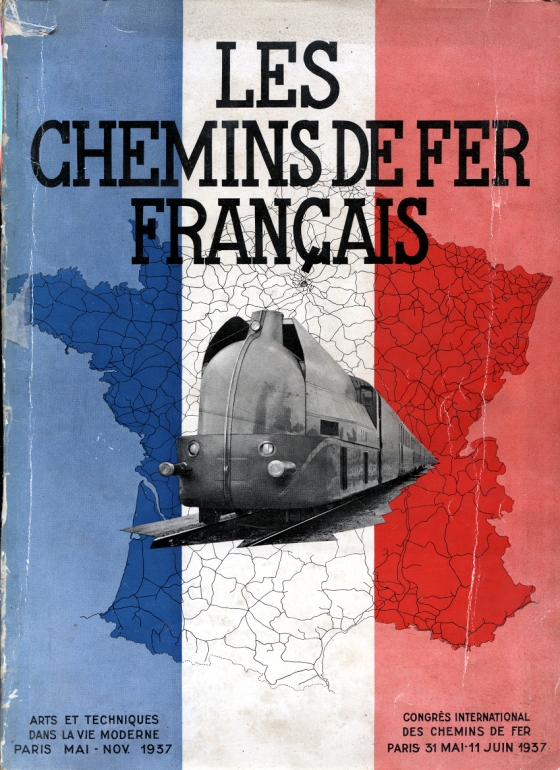

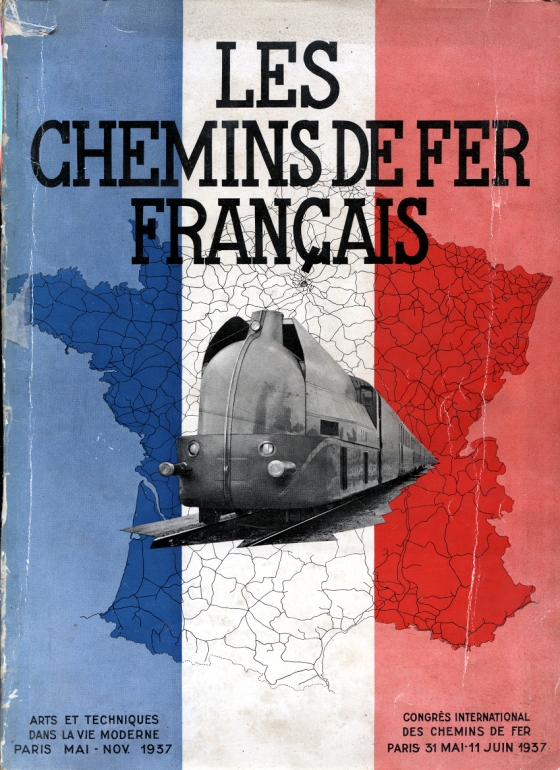

En 1937, la RGCF publie un numéro spécial lors de l'Exposition et du Congrès international des chemins de fer, et s'offre sa première couverture en couleurs (disons tricolore). La RGCF est la référence absolue depuis 1878, déjà.

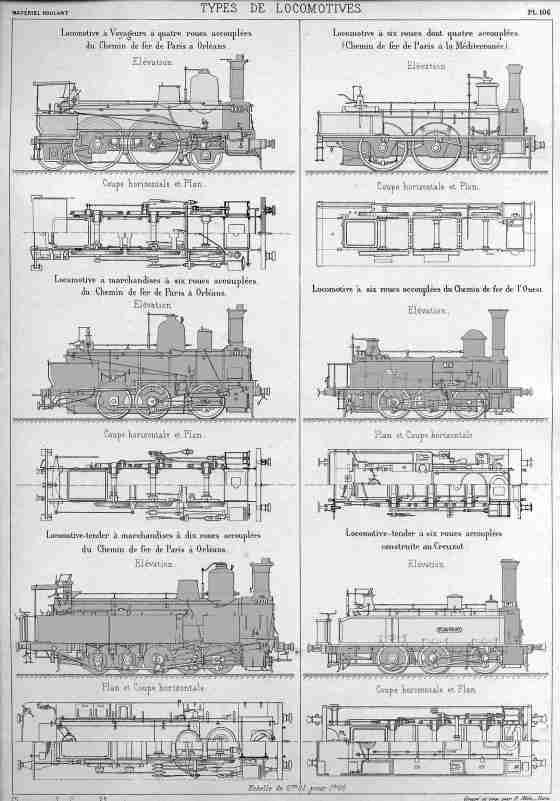

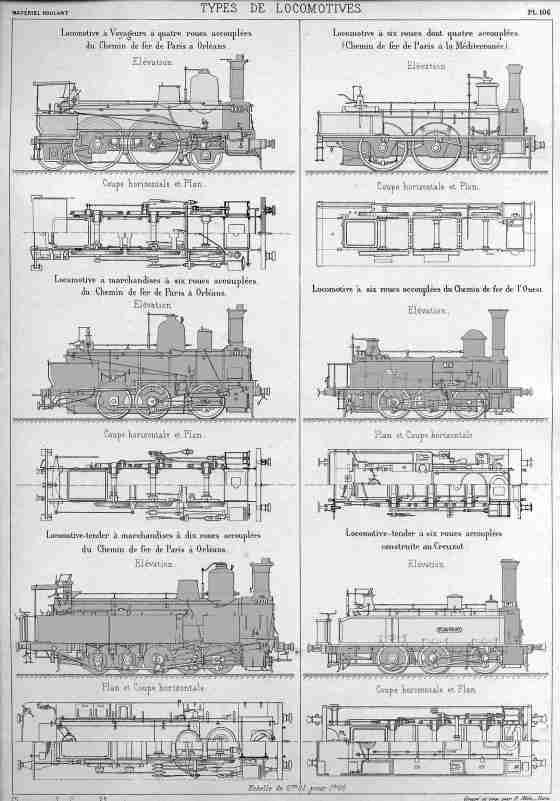

Les premiers diagrammes paraissant dans la RGCF dès 1878 et pendant plus d'un siècle

ensuite : de consultation facile et riche en enseignements, ces plans, dessins, diagrammes sont précieux. La documentation RECF c'est, depuis 144 ans, rien que le chemin de fer mais tout le chemin de fer.

Les ouvrages techniques anciens.

Ils sont assez abondants pour ne pas atteindre des prix exorbitants, sauf les anciens traités des débuts du chemin de fer comme ceux de Couche ou de Guillemin en édition d’origine. Voici quelques ouvrages techniques anciens en langue française qui méritent l’attention du collectionneur soucieux d’une information exacte, et qui sont des grands classiques de la littérature technique ferroviaire :

-

· G.Humbert: « Traité des chemins de fer » (3 tomes) - Librairie Polytechnique, Paris, 1898

-

· E. Sauvage: « La machine locomotive » - Ch. Béranger, 1899

-

· M. Demoulin : « Locomotive et matériel roulant. » - Dunod, 1896

-

· M. Demoulin : « La locomotive actuelle » - Béranger, 1906

-

· Guillemin: « Les chemins de fer » - Bibliothèque des merveilles, Hachette, Paris, 1869

-

· Guillemin: « Les chemins de fer » - Hachette, Paris, 1884

-

· Lefèvre & Cerbelaud: « Le chemin de fer des origines à 1890 » -

Éditions Quantin, Paris, 1890

-

· Moreau : « Traité des chemins de fer » -

Éditions Fanchon 1900 (4 tomes)

-

· « Cours de construction industrielle et de chemins de fer » - Ecole des mines, Paris, 1860-1861

-

· Chapelon André : » La locomotive à vapeur »

Éditions Baillère, 1938 (réédité en 1952)

-

· E. Devernay : »La locomotive actuelle » - Dunod, 1948.

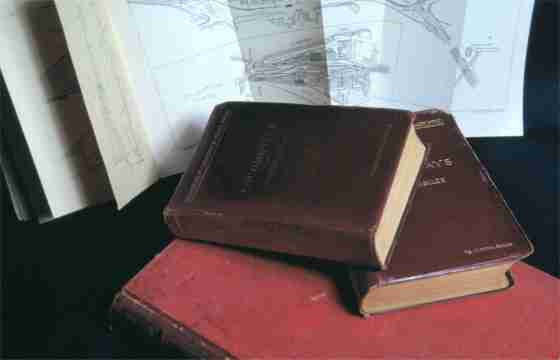

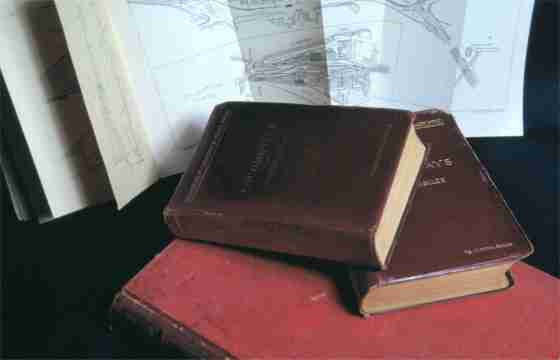

Les ouvrages techniques anciens destinés surtout aux ingénieurs sont très beaux par leur couverture et leur reliure.

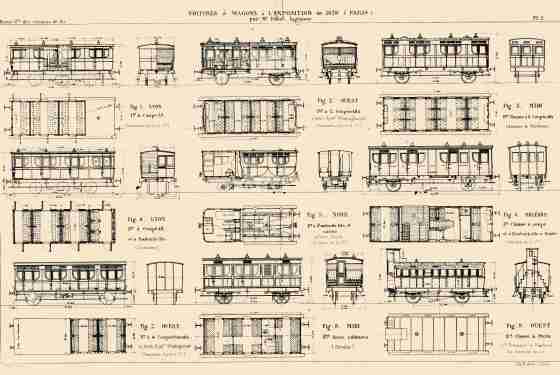

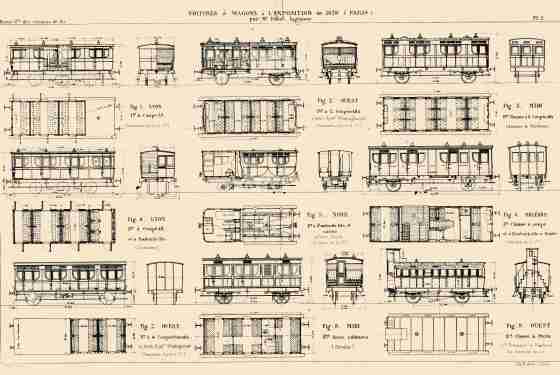

De nombreux plans et schémas dépliants sont présents à l'intérieur.

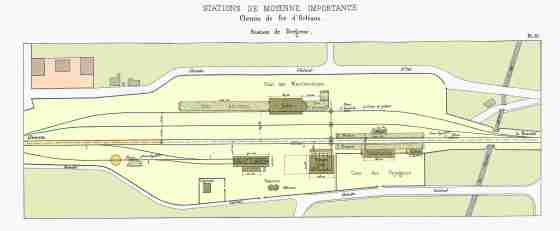

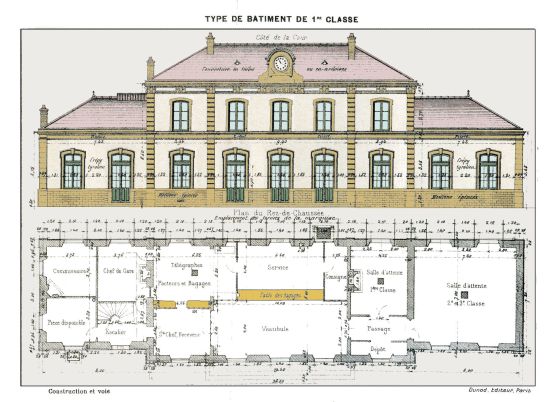

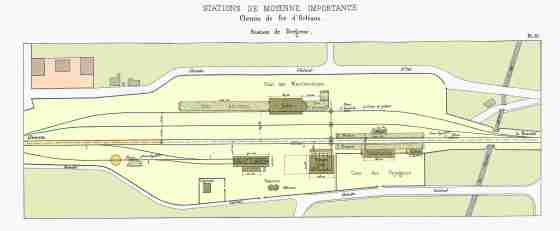

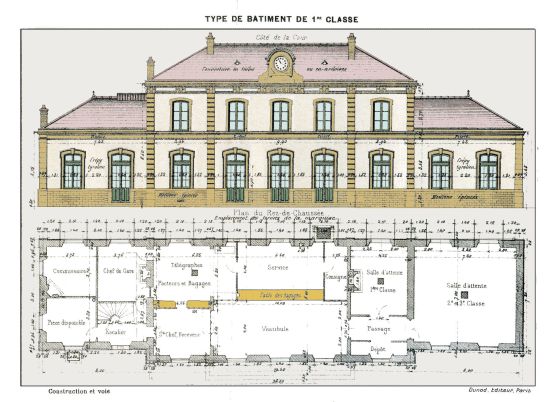

Gare de Figeac, cours de l'Ecole des Mines, 1870.are de 1re classe PLM. Éditions

Dunod.

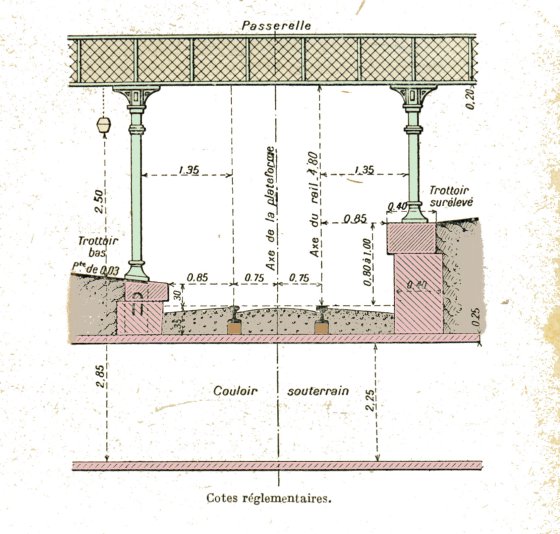

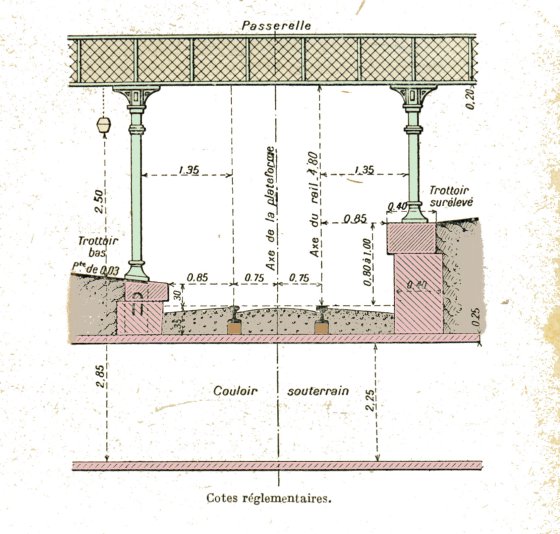

Dimensions des quais. Éditions Dunod.

Les catalogues des constructeurs de matériel roulant ou les recueils de diagrammes des compagnies.

Ils sont très appréciés par le nombre élevé des gravures, la précision technique absolue, les données techniques ou administratives concernant le matériel roulant. Voici quelques « incontournables » ou quelques ouvrages que l’on peut avoir la chance de trouver dans les brocantes spécialisées en vieux papiers ou chez les antiquaires et bouquinistes spécialisés en ouvrages

techniques :

-

· « PLM- Locomotives » (éditions de 1869, 1905, etc)

-

· Couche Ch. « Voie, matériel roulant et exploitation technique des chemins de fer », Dunod, Paris, 1867-76.

-

· « Chemin de fer du Midi – Etat général du matériel moteur et roulant » (éditions de 1895, etc).

-

· « Chemin de fer de Paris à Orléans. Dimensions principales des locomotives et tenders », 1872, etc.

-

· « Chemin de fer de Paris à Orléans. Etat général du matériel de traction », 1935

-

· « Chemin de fer de Paris à Orléans. Photographies et dimensions principales des locomotives et tenders mis en service depuis 1899 »

-

· « Compagnie des chemins de fer de l’Ouest. Machines locomotives et tenders », 1873, etc.

-

· « Compagnie Internationale des Wagons-Lits - Matériel Roulant », Service technique de la CIWL , (éditions de 1905, de 1910, etc.).

-

· « Catalogue général des Ets. Decauville aîné » (édité régulièrement à partir de 1916)

-

· « Compagnie Internationale des Wagons Lits : Description du matériel », 1955 (une mise à jour a été faite en 1966)

-

· « Le matériel roulant du Métropolitain de Paris, matériel du réseau urbain » - Ed. De Montligeon, 1948

-

· « Chemins de fer de l’Est. Locomotives et tenders » (éditions en 1884, etc.).

-

· « Chemins de fer de l’Est. Diagrammes des voitures et wagons. » (éditions en 1890, 1926, etc).

-

· « Chemin de fer du Nord. Etat des locomotives et tenders du réseau français » (éditions en 1884, 1913, 1936).

-

· « Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Etat général des locomotives et tenders » (éditions en 1882, 1910, 1925, etc.).

-

· « Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Classification et numérotage général des voitures et wagons » (éditions en 1904, 1919,1923, 1933, etc.).

-

· J. Defrance: « Le matériel moteur de la SNCF » - La Vie du Rail, Paris, 1960 (réédité en 1969)

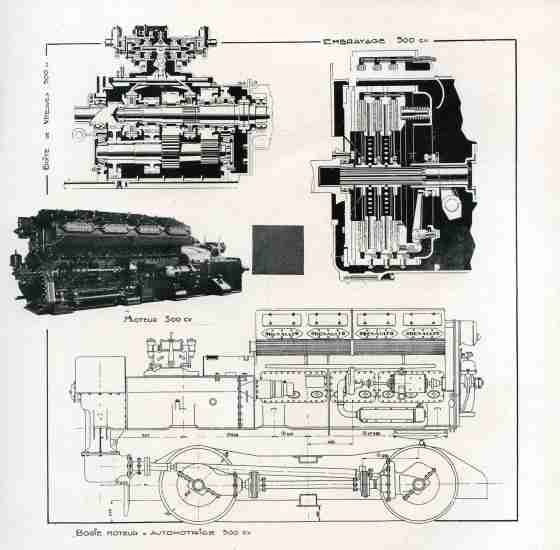

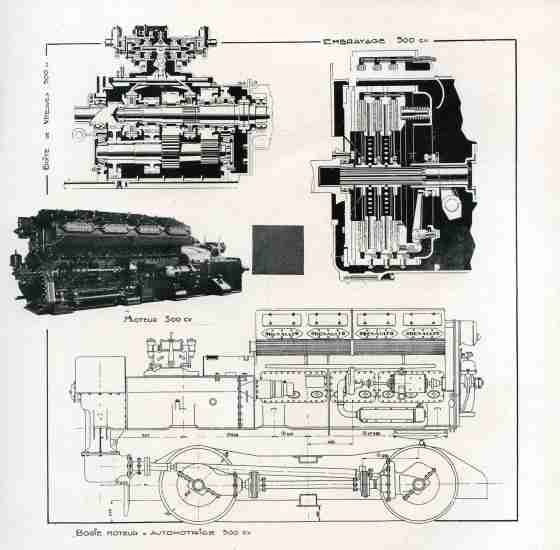

Précieux documents constructeur fournis par Renault, dans ses publicités pour

catalogues.

Renseignements sur les autorails Somua dans la documentation fournie par la

firme.

Les plans du fonds CIWL (Wagons-Lits diffusion) sont toujours de très beaux documents, très précis et utiles.

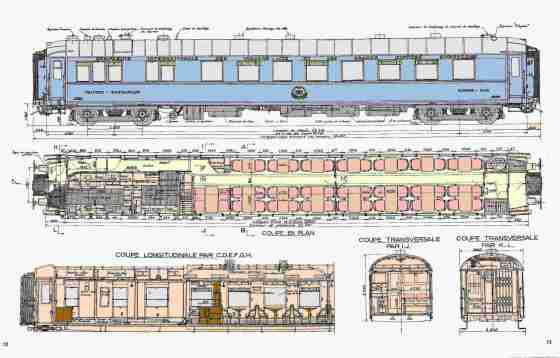

Un monde à part : les ouvrages de Lucien-Maurice Vilain.

Lucien-Maurice Vilain fut, certainement, le plus grand auteur français par le nombre et la qualité de ses ouvrages qui donnent une description précise du matériel roulant, ceci par compagnie. IL a écrit d’autres livres ferroviaires consacrés aux chemins de fer de montagne français, aux locomotives et aux grandes vitesses, ou aux locomotives articulées du système Mallet dans le monde. Voici la liste de ses ouvrages consacrés aux anciennes compagnies et réseaux français, et qui représentent un minimum pour l’amateur de chemins de fer français :

-

· « L’évolution du matériel moteur et roulant de la Cie du PLM 1857-1938 » - Vincent Fréal, Paris, 1971

-

· « Un siècle (1840-1938) de matériel et traction sur le réseau d’Orléans » - Gozian, 1964 (réédité chez Vincent, Fréal et Cie en 1970)

-

· « Evolution du matériel moteur et roulant de la Cie des chemins de fer du Midi » - Rosay, Paris, 1965 (réédité chez Picador en 1979)

-

· « Soixante ans de traction à vapeur sur les réseaux français » - D.Vincent, Paris, 1967 (réédité en 1974)

-

· « L’évolution du matériel mot. et roulant des chemins de fer de l’Etat » - Vincent Fréal, Paris, 1967

· (réédité en1972).

-

· « Dix décennies de locomotives sur le réseau du Nord » Picador. Levallois- Perret. 1977.

-

· « Evolution des locomotives à vapeur de la compagnie de l’Est » Pygalion. Paris. 1980.

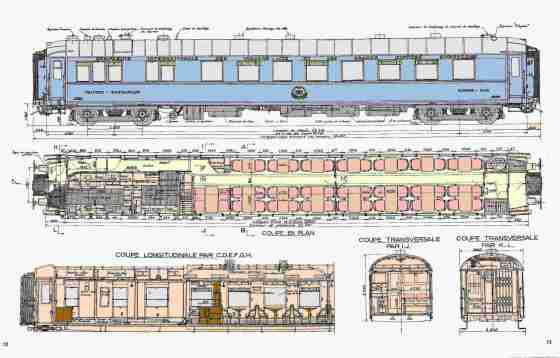

Une couverture d'un ouvrage technique et historique de Lucien-Maurice Vilain.

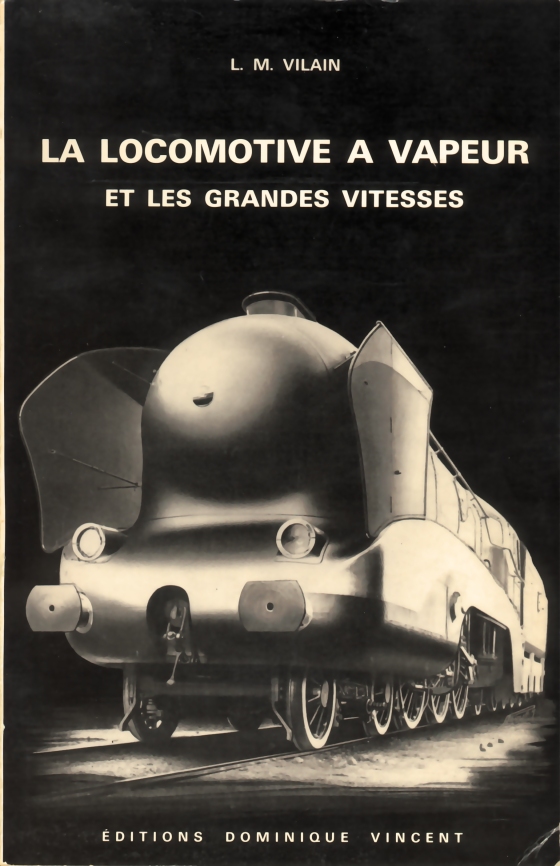

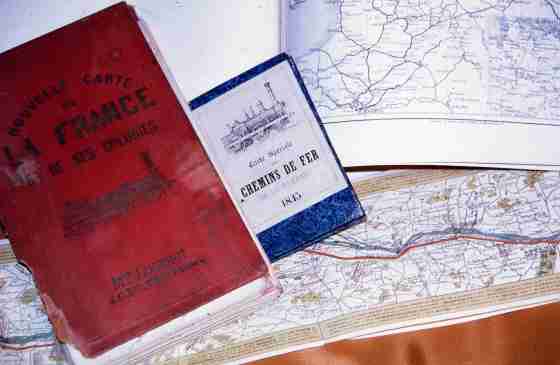

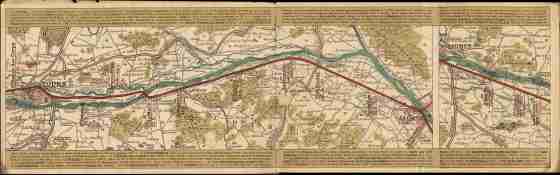

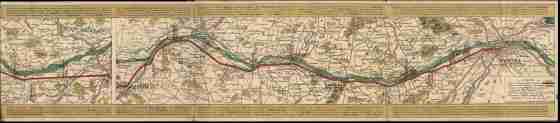

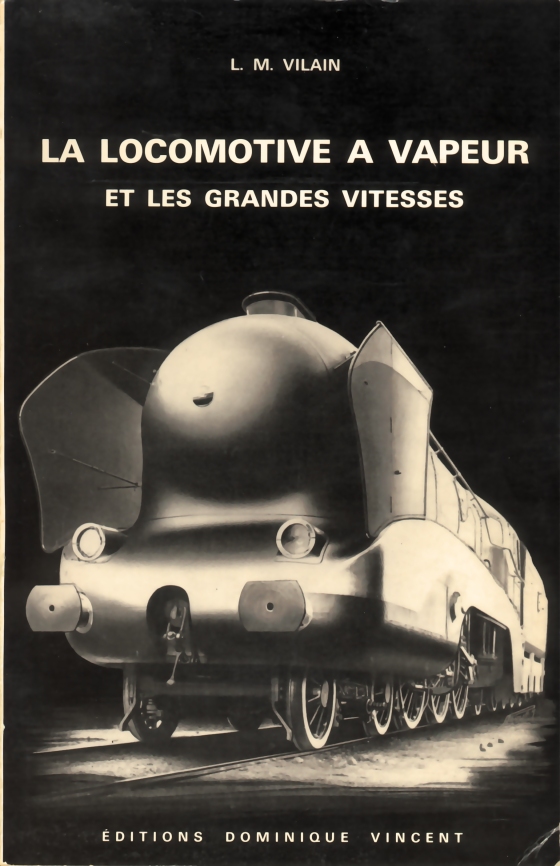

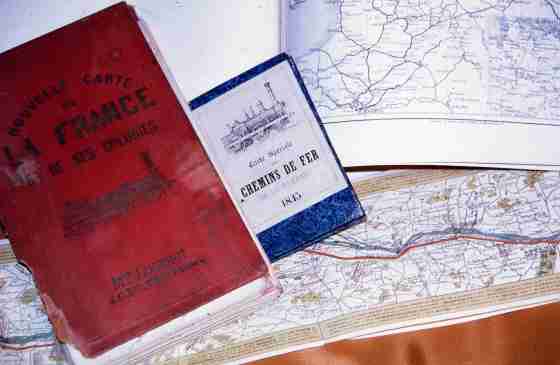

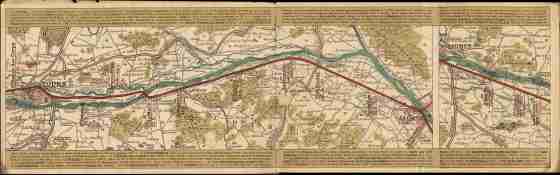

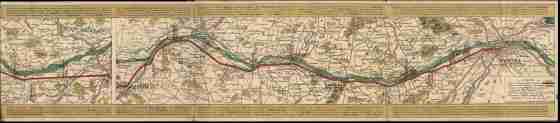

Les cartes anciennes des réseaux.

Au sein de la collection d’objets ferroviaires, les cartes des réseaux constituent, à coup sûr, une dimension à la fois historique par leur représentation de la forme et de l’étendue des chemins de fer de l’époque, et aussi à la fois artistique par la beauté des couleurs et des graphismes. Nous avons déjà consacré un article aux cartes sur ce site-web "Trainconsultant".

Mais il y a cartes et cartes, et leur ancienneté comme leur beauté ne sont pas encore l’objet d’une grande connaissance de la part des collectionneurs, ni d’une cotation reconnue sur le marché. Autrement dit, le collectionneur débutant a toutes ses chances de trouver, pour une somme modique et sur n’importe quelle brocante ou foire aux vieux papiers, un objet de rêve.

Dès les débuts des chemins de fer, les cartes sont utiles pour les réseaux qui se constituent et qui veulent connaître leur domaine, et le faire connaître. Ornant les bureaux, les salles d’attentes des gares, les salles de ventes des billets, les halls des agences de voyages, ces cartes sont de véritables incitations au voyage, et, à ce simple titre déjà, elles représentent un investissement rentable.

Sous une forme repliable, elles servent aussi pour les voyageurs, surtout dans ces époques d’incertitude où l’on ne sait pas toujours par quel itinéraire faire son voyage, si telle ou telle ligne est en construction ou déjà achevée.

Elles jouent un rôle non moins négligeable dans l’instruction des enfants, et ont leur place dans les manuels scolaires et au mur des classes. C’est sans doute dans ce domaine que l’on trouvera les plus belles cartes, car leurs couleurs vives sont choisies pour accompagner un message pédagogique comme, savoir distinguer les réseaux des différentes compagnies d’un pays.

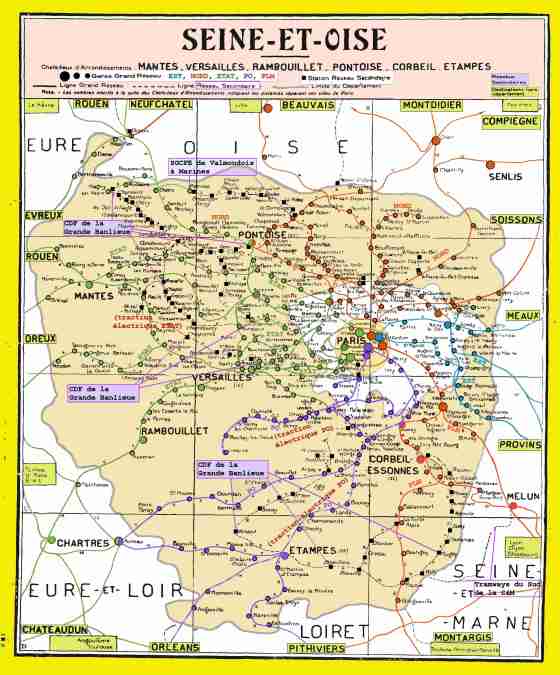

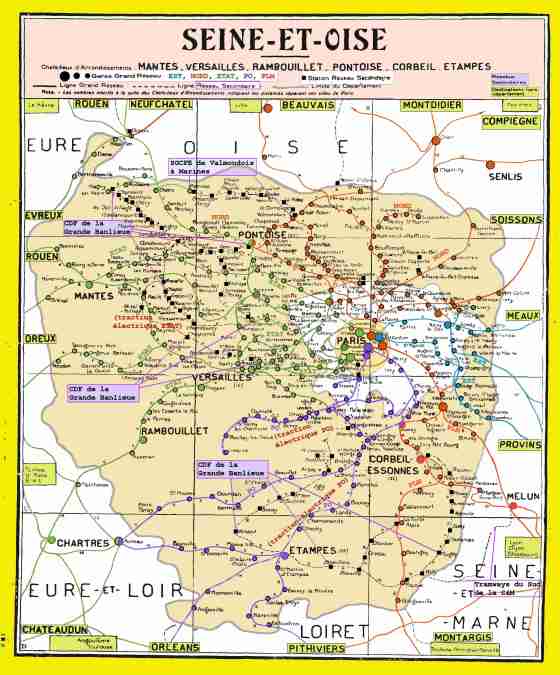

Carte des gares du département de Seine-et-Marne en 1933, éditions Pouey. Le livre complet des 90 cartes départementales avec 12.511 gares est paru chez LR-Presse, rédigé par l'auteur de ce

site-web.

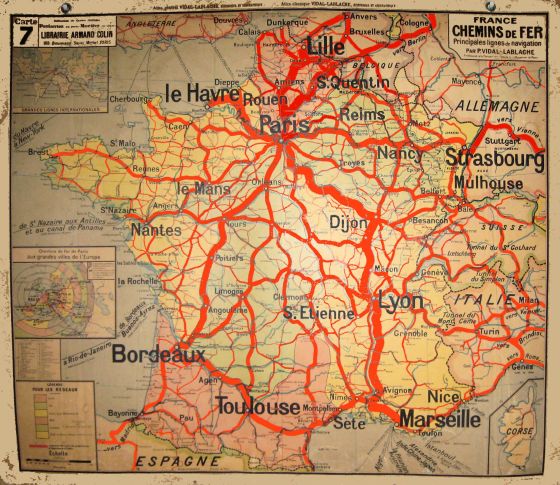

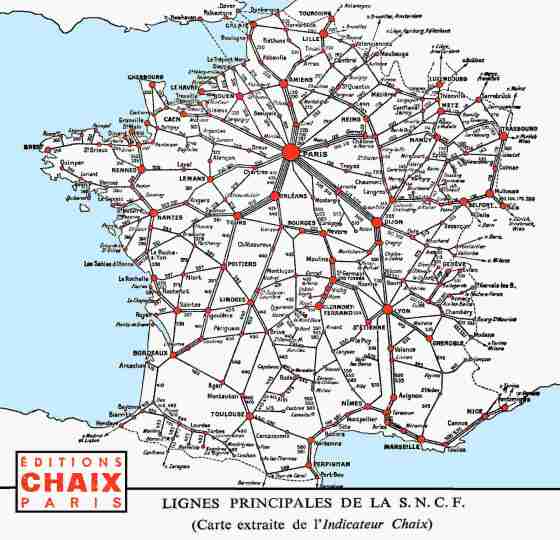

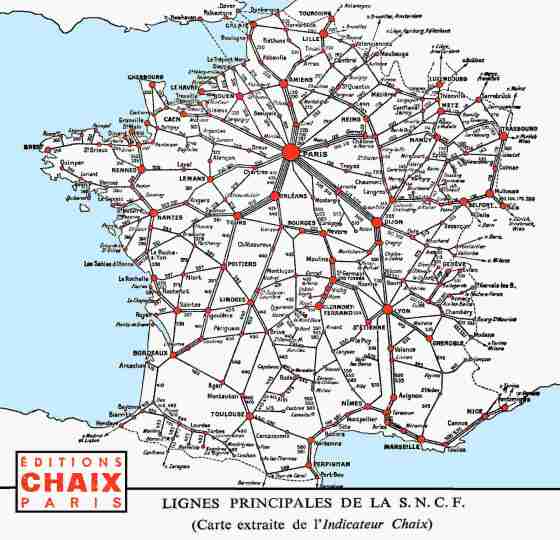

Les grandes cartes murales des écoles.

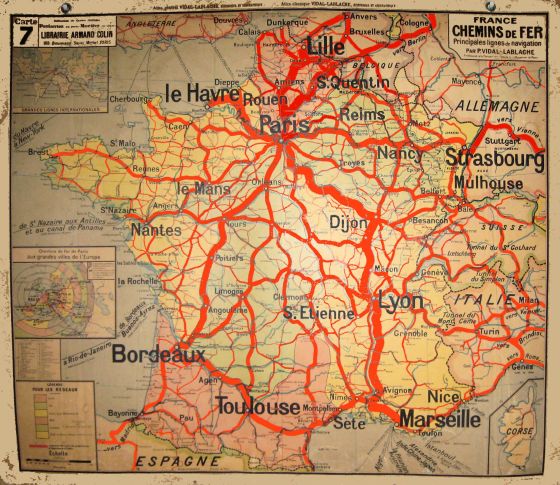

Ce sont celles à qui l’on pense d’emblée, car elles ont le plus marqué leur temps. Placées aux murs des salles de classe, comme les célèbres cartes Vidal-Lablache, elles imprègnent lentement et sûrement l’esprit des enfants, ressemblant à un schéma du circuit sanguin avec leurs grosses aortes représentant les grandes lignes comme Paris - Lyon - Marseille, et leurs petites veines correspondant aux lignes de la campagne profonde.

Pour l’amateur de chemins de fer, elles permettent surtout de bien cerner les formes des réseaux appartenant aux compagnies privées et qui ont disparu depuis la nationalisation, comme c’est le cas pour la France en 1938 avec la création de la SNCF qui vient gommer les anciennes compagnies de l’Est, du Nord, de l’Ouest-Etat, du PO, du Midi, du PLM. Mais, à une dimension européenne aussi, elles permettent de redécouvrir les réseaux disparus comme ceux de l’Autriche-Hongrie, de la Serbie, ou de la Prusse selon l’époque de référence.

Authentique carte murale scolaire Vidal-Lablache N°7 de 1934.

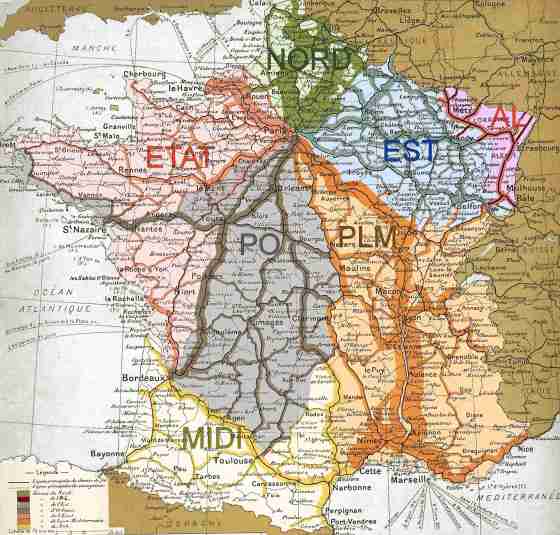

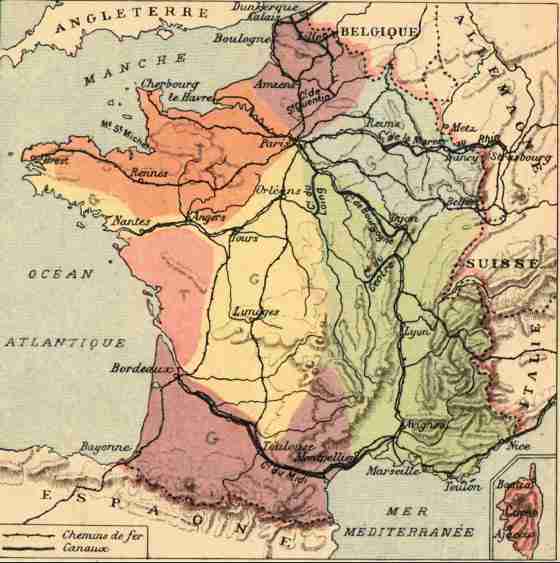

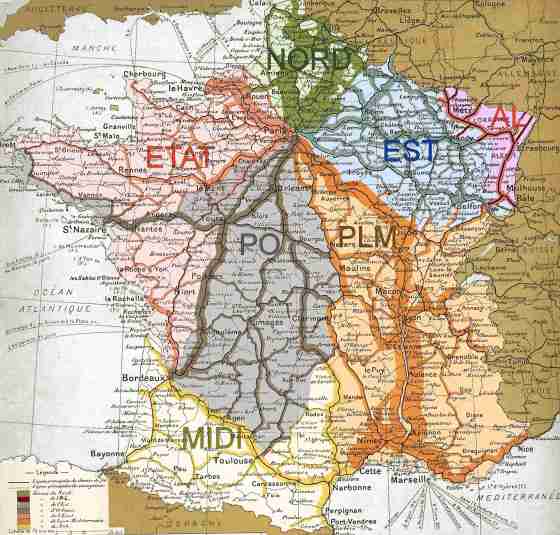

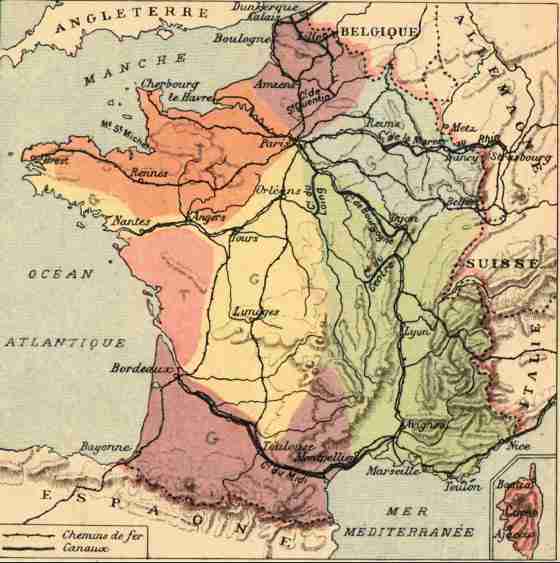

Les cartes des atlas scolaires.

Elles sont toujours très belles, car elles veulent imprimer, par la force des couleurs, les frontières et les pourtours du sol national dont on fait grand cas pour l’éducation des enfants. La carte des chemins de fer montre l’importance du centralisme parisien, ou aussi la faible activité des régions rurales de montagne ou de l’Ouest (que l’on n’appelle pas encore « enclavées ») tranchant avec l’accumulation des lignes importantes des régions industrielles aux villes rapprochées, comme c’est le cas dans le Nord ou la vallée du Rhône.

Toujours vendus à des prix accessibles vu l’immense quantité produite, les manuels scolaires de l’école primaire, ceux de longue tradition Hachette au premier plan, restent la plus importante source de cartes ferroviaires pour l’amateur qui pourra s’en procurer sans limite sur les marchés aux vieux papiers.

Carte d'atlas scolaire des dernières années 1930. L'apogée des anciennes compagnies et avec

précision.

Carte d'un atlas scolaire datant des années 1910 : le PO possède déjà ses lignes en Bretagne qu'il échangera avec le réseau de

l'État en 1933.

Les cartes pour touristes.

Leur usage se perd entre les deux guerres, et leur âge d’or est à la fin du XIXe siècle, quand le tourisme se développe, avec ces incroyables anglais à cape en « tweed » et chapeau à double visière en train de découvrir la Suisse ou la Côte d’Azur à partir de 1880. Car ce sont bien eux, avec la fameuse agence Cook, qui inventent le tourisme, et empruntent abondamment les grands trains internationaux. La Compagnie Internationale des Wagons-lits, d’ailleurs, transportera ces riches touristes dans l’Europe entière, et jusqu’à Vladivostok ou en Egypte.

Les cartes touristiques peuvent être très anciennes, certaines remontant jusqu’aux années 1840 déjà, mais l’essentiel de la production se situe dans les années 1890 à 1910, avec une flatteuse impression en couleurs, et un robuste entoilage permettant le repliement de la carte.

Cartes touristiques des réseaux dont certaines remontent aux années 1845 comme la carte à pochette bleue, ou à 1860 comme la carte à couverture rouge avec une "Crampton".Les dernières cartes Chaix, si précises.

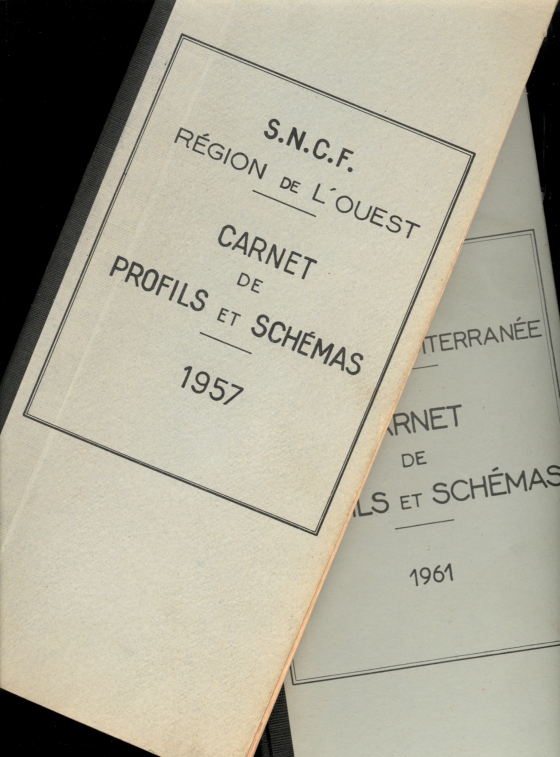

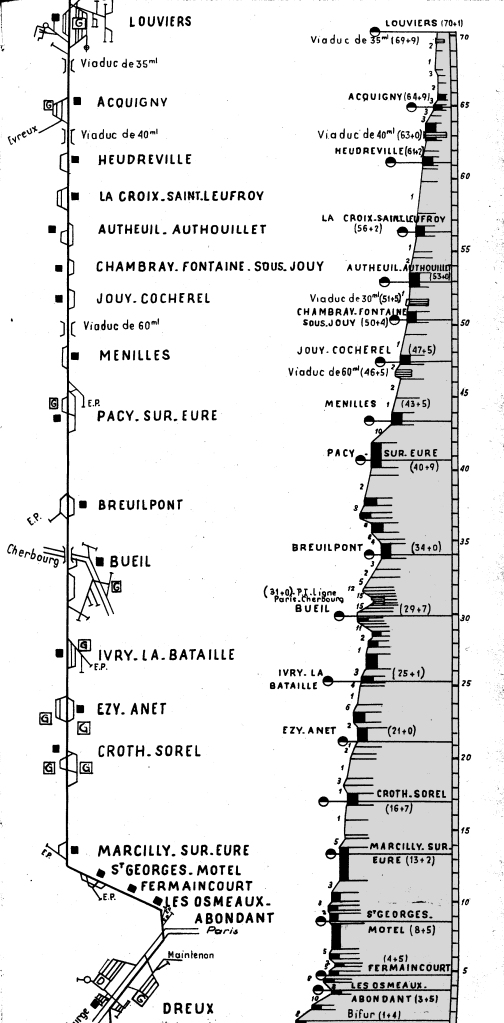

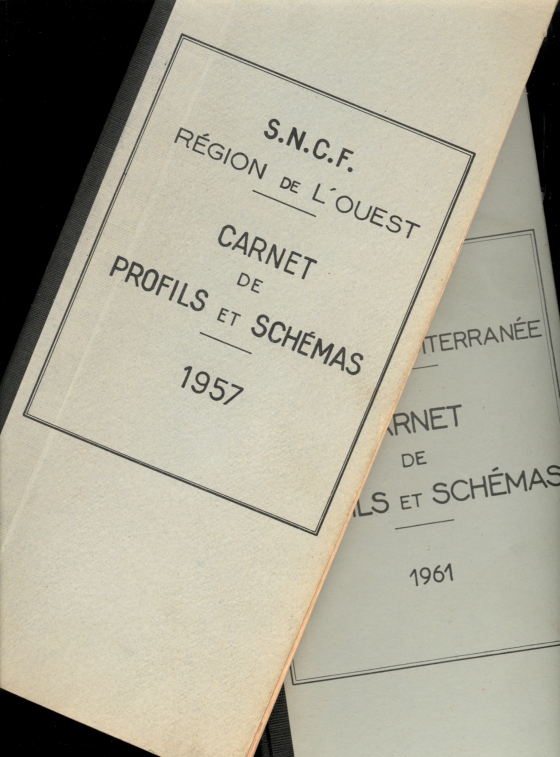

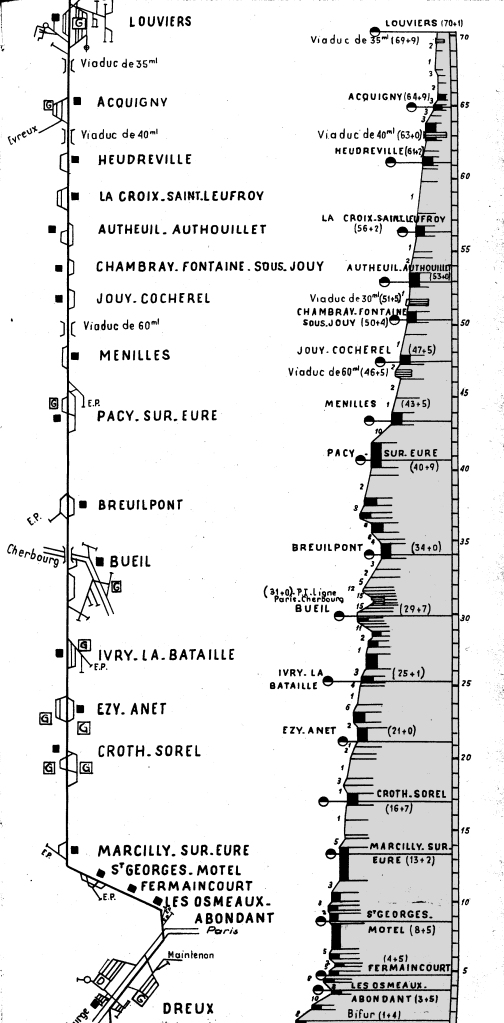

Les « carnets des profils et schémas des lignes ».

C’est non seulement un très beau thème pour le collectionneur, mais, aussi, c’est un document technique essentiel pour celui qui veut comprendre quelque chose au fonctionnement du chemin de fer, aux contraintes imposées par les lignes aux locomotives et à l’exploitation. Les « Carnets des profils et schémas des lignes » sont de très beaux documents, sur le plan graphique, et les rarissimes exemplaires que la SNCF, par exemple, publie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, réseau par réseau, restent, aujourd’hui, des documents aussi recherchés que cotés sur le marché des vieux papiers et de la collection.

Les compagnies de chemins de fer impriment ces livrets, ou carnets, ou fascicules contenant toutes les données de chaque ligne pour l’ensemble des cheminots concernés par la ligne : équipes d’entretien, équipes de conduite à bord des trains, agents de l’exploitation, administrateurs et gestionnaires du réseau. Du cantonnier le plus modeste jusqu’au directeur d’un réseau, il est important de connaître par le détail le plan des voies, la position des gares et des ouvrages d’art, le profil de la ligne pour y engager des trains dont on déterminera les caractéristiques de vitesse et de poids, etc.

En temps de guerre, ces documents sont très précieux pour le défenseur comme l’envahisseur, et malheur à celui qui engage un train sans connaître les rampes à affronter et au pied desquelles un trop lourd train de munitions ou de blindés restera en « rade »… Mais aussi ils sont indispensables pour les stratèges qui devront détourner les trains, en cas d’interception d’une ligne, par d’autres lignes que l’on a intérêt à connaître.

Le fameux et indispensable "Carnet de profils et schémas" est publié pour chaque région de la SNCF des années 1950-1960 avec tous les plans des lignes et des

gares.

Un exemple parmi des milliers : la ligne de Louviers à Dreux.

Les guides et dépliants d’agences.

« La Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens m’a envoyé son prospectus » : c’est par cette phrase à la simplicité seulement apparente que Blaise Cendrars explique, en 1913, les raisons qui l’on conduit à écrire la fameuse

« prose du Transsibérien » : toute l’aventure a commencé par la lecture d’un peu de papier imprimé. C’est bien de la même manière que des millions de personnes commenceront, elles aussi, leur aventure du voyage, sous une forme moins poétique certes, mais tout aussi engageante pour elles.

Le chemin de fer une fois construit a coûté cher, il faut qu’il soit rentable : il faut créer les nouveaux besoins qui vont avec. Les capitaux investis sont considérables, les compagnies ont eu des difficultés pour les réunir et leurs actionnaires leur ont confié des fortunes familiales entières : il faut absolument que le chemin de fer rapporte. La seule réponse est une forte incitation commerciale en faveur des avantages offerts par le chemin de fer par rapport à la diligence : en particulier les horaires commodes et des temps de trajet courts ou encore le confort des voitures. Le billet de chemin de fer est l’aboutissement de ce long parcours initiatique que pratiquent les compagnies dès leur création, et la vente des billets, un simple but en soi à l’époque, apparaît aujourd’hui pour l’historien et le collectionneur comme le fidèle témoin de la situation commerciale des réseaux.

Le rêve du voyage en train est savamment crée puis entretenu par les dépliants et les guides, mais ce rêve s’adresse à tous. Mais les compagnies, qui ont une toute idée derrière la tête, voient comme une obligation de service public le transport des voyageurs « pauvres » de 3ème classe et ceci ne rapporte pas assez : seul le luxe rapporte, puisque pour quelques coussins de velours, quelques rideaux aux fenêtres, on peut « gonfler » le prix du billet. Et la vente des billets traduit bien l’échec de cette incitation : même si l’on rêve de voyages, tout le monde se précipite en 3ème et le PLM, par exemple, ne transporte que

1,5 % de ses voyageurs en 1ère classe durant l’année 1920. Ce travail de «

communication » comme on dirait aujourd’hui, de promotion du voyage, du luxe, du rêve, a-t-il vraiment touché son but et rapporté à ses investisseurs ? Il faut croire que non, et peu de voyageurs trouveront, dans l’inconfort des trains du

19ème siècle, la concrétisation de leurs rêves de voyage.

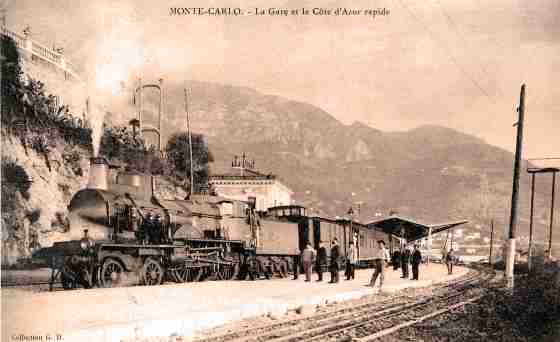

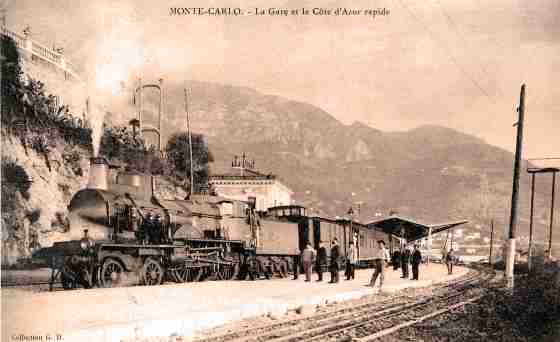

Pour les gens fortunés, et notamment les touristes anglais avec leur cape de voyage et leur casquette à double visière, la Suisse, la Côte d’Azur, Venise, l’Italie, sont des destinations classiques et très prisées à la fin du XIXe siècle. La littérature de promotion des voyages prend alors une dimension économique importante avec les gros guides nationaux, comme le célèbre Baedecker, ou les petits guides de poche décrivant une région, ou encore les dépliants descriptifs des lignes, les feuilles d’horaires.

A partir des années 1880, les promesses des dépliants et des notices trouvent un prolongement concret dans le confort et le luxe des voitures de première classe qui sont de véritables voitures fermées, avec sièges de velours, rideaux, tapis et vitres. C’est avec le voyageur de première classe, et, dans une certaine mesure seulement, celui de deuxième classe, que naîtra véritablement le tourisme ferroviaire : le confort de ces voitures permet à ceux qui peuvent se l’offrir de longs voyages que les diligences, jusque-là, transformaient en cauchemar.

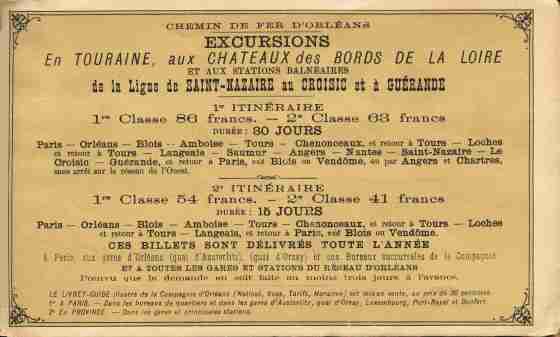

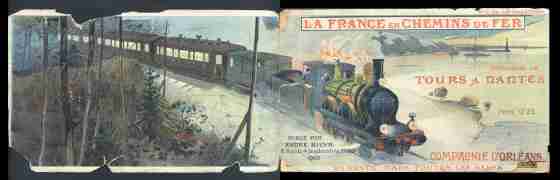

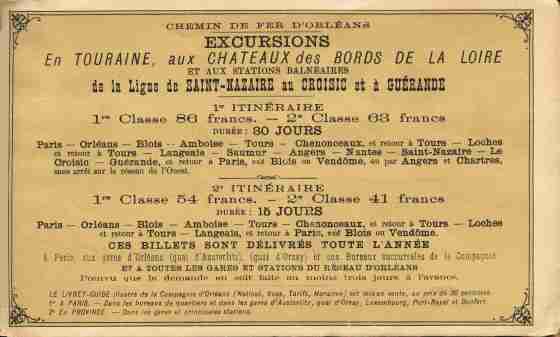

Un dépliant touristique vantant les beautés de la ligne de Tours à Nantes en 1900.

Les publications des anciennes compagnies et de la SNCF.

Le chemin de fer a toujours beaucoup écrit et les anciennes compagnies ont publié des quantités d'ouvrages, de documents, de règlements et de notices, et surtout des bulletins professionnels pour leur personnel. (Voir l'annexe 3 ci-dessous).

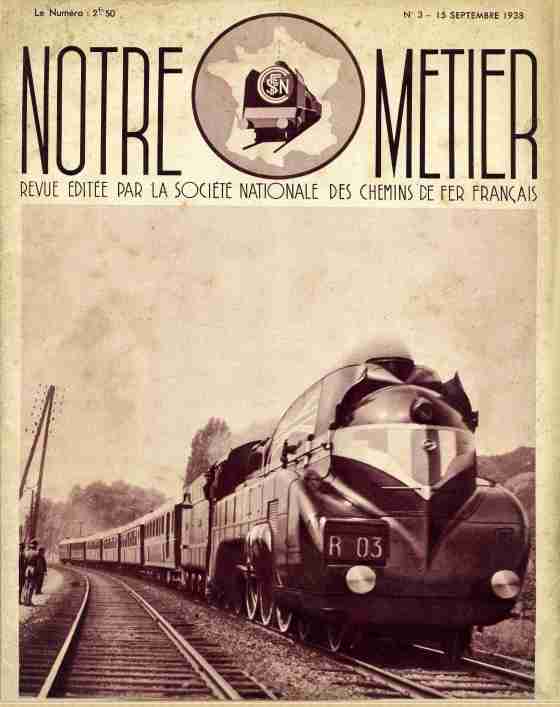

Le bulletin du PLM semble avoir été le plus développé, tant dans la durée que dans la fréquence des numéros et leur épaisseur. Paraissant entre 1929 et 1937, il deviendra, avec la création de la SNCF, sont organe interne officiel sous le titre "Notre Métier", un titre qui évoluera au début des années 1950, vers le très emblématique "La Vie du Rail".

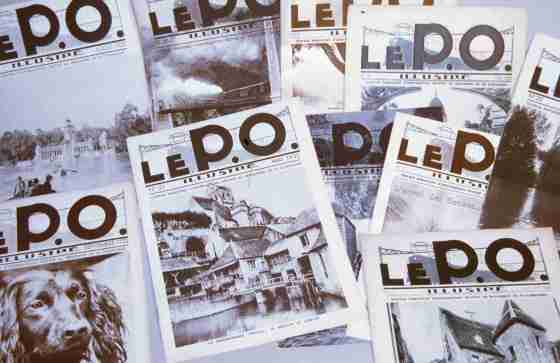

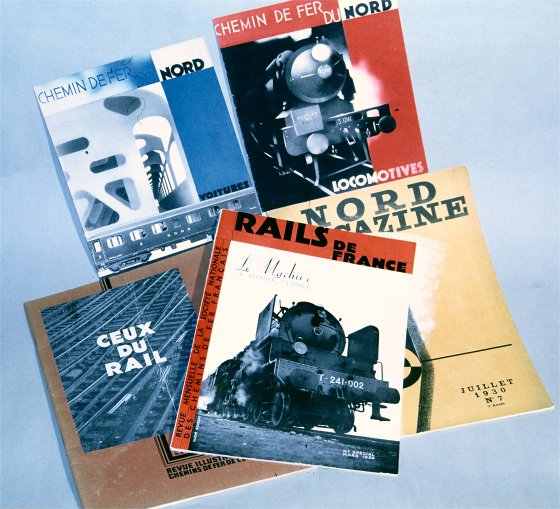

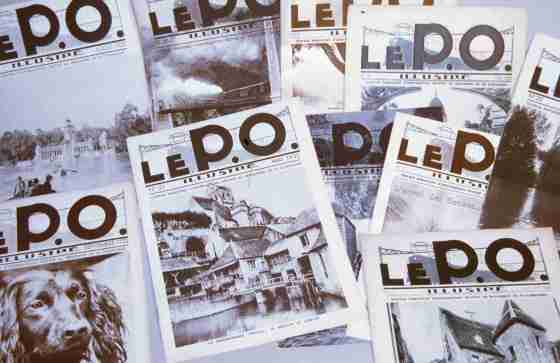

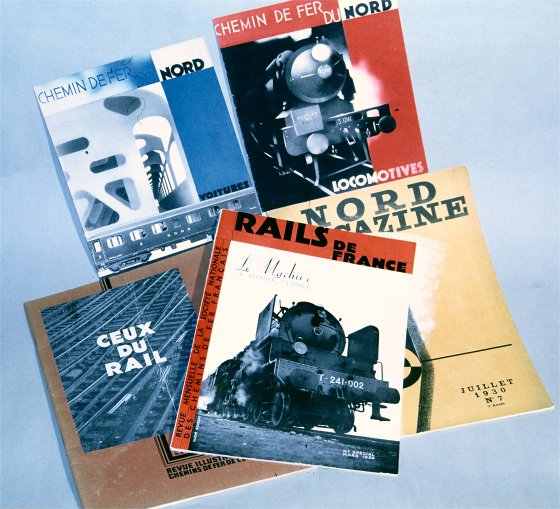

Le Bulletin "Le PO-Illustré" parait entre 1929 et 1937 et connaîtra une certaine importance, aidée par "L'apprenti PO". Le bulletin "L'Etat notre réseau" parait entre 1931 et 1937. Le très confidentiel "Nord Magazine" parait très épisodiquement à partir de 1930. Ces deux publications sont moins connues et sont pratiquement introuvables aujourd'hui.

"Le bulletin PLM" paraît de 1929 à 1937, et se transforme en "Notre Métier" avec la création de la

SNCF.

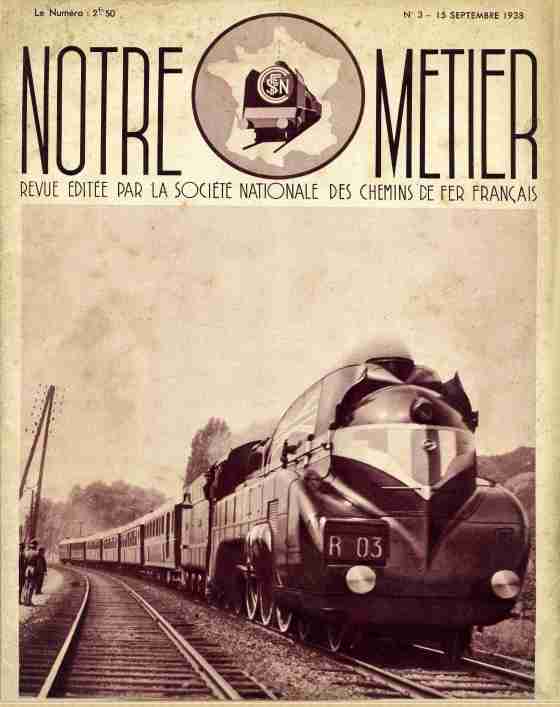

"Notre métier" apparaît en 1938 et devient "La Vie du Rail" en 1952. Incontournable, cette publication est toujours présente, fortement ancrée dans la vie des

cheminots.

Premières couvertures d'une légende vivante.

Les premières années de "Notre Métier" montrent une SNCF très fière de sa hiérarchie et de l'esprit de corps de ses

cheminots.

"Le PO Illustre" est un bulletin important, mais plutôt axé sur les beautés touristiques du réseau.

Le très rare "Nord Magazine" est très orienté vers le tourisme, mais les particularités du matériel roulant du réseau sont parfois décrites.

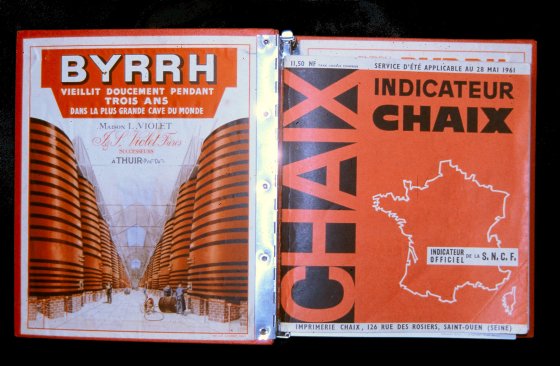

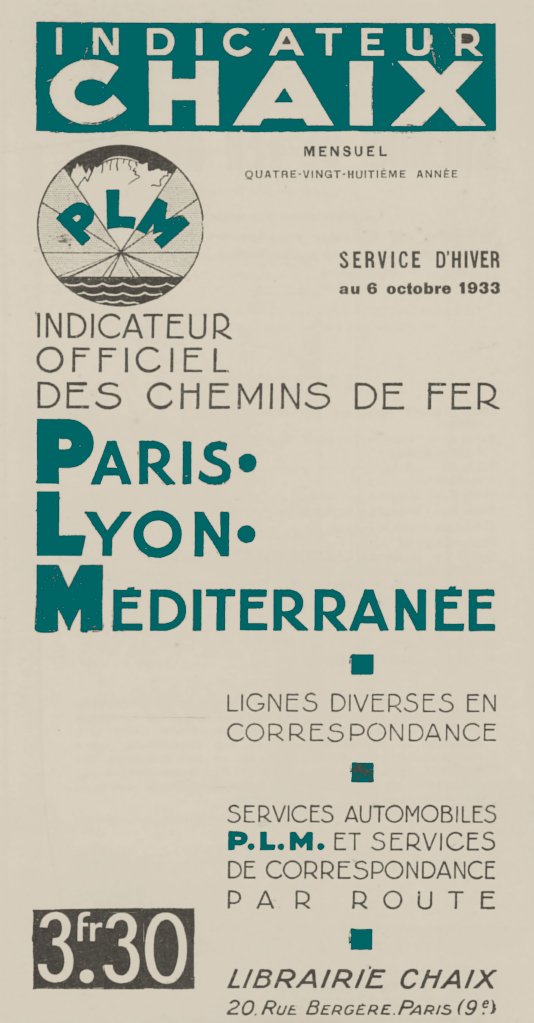

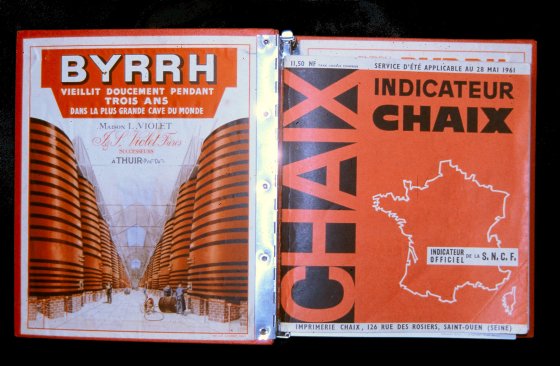

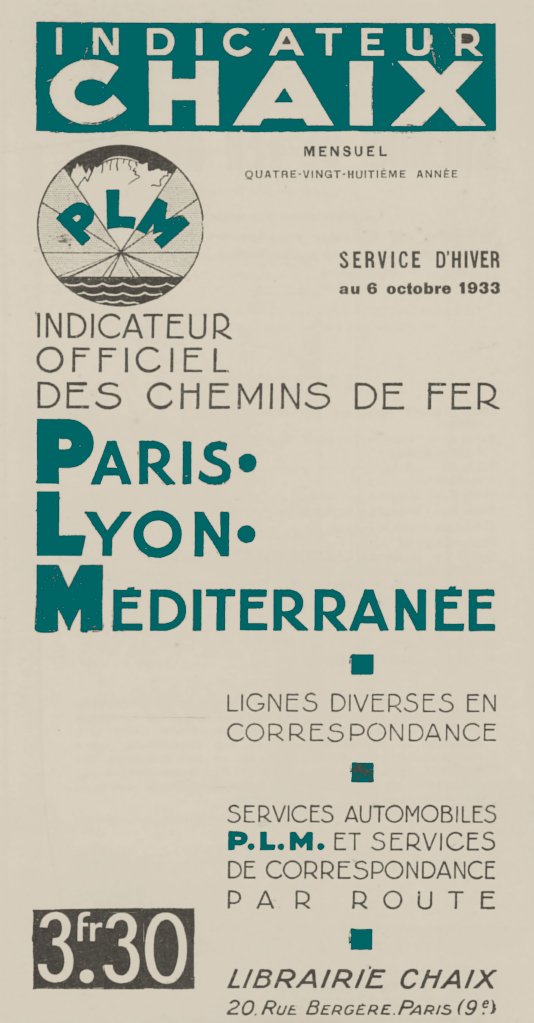

Les "Chaix" : indispensables pour les historiens désirant connaître la réalité quotidienne des chemins de fer en

France.

Cette revue oubliée, parue entre 1946 et 1955, est très précieuse pour ce qui concerne les transports en France après la libération.

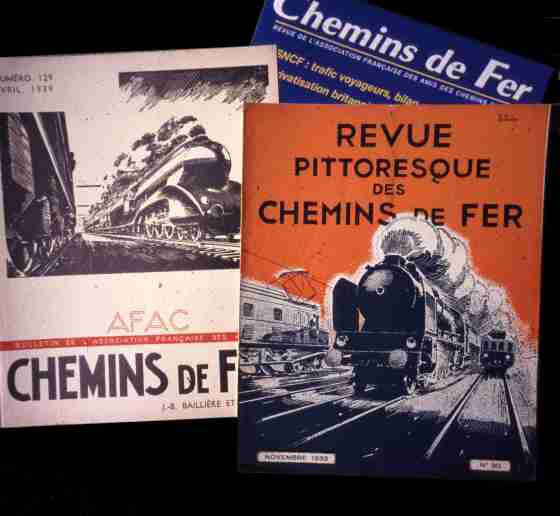

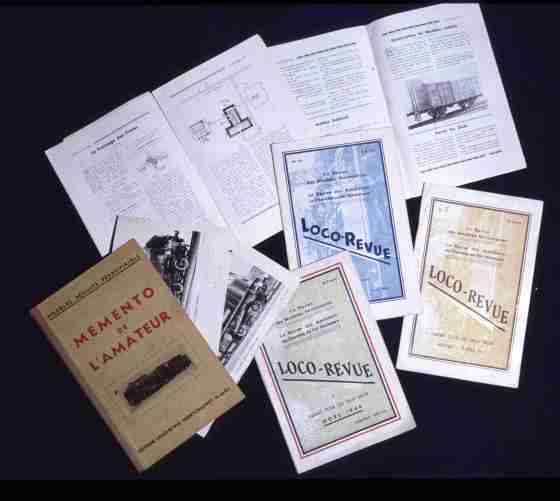

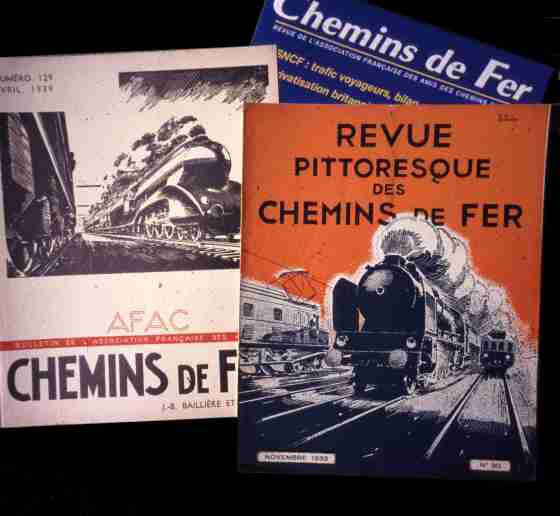

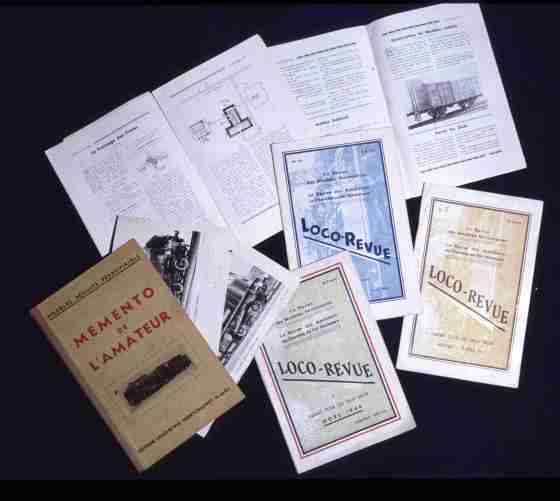

Les revues pour amateurs de chemins de fer.

Leur ancienneté, leur sérieux et leur importance est loin d'être négligeable, pour ne pas dire essentielle pour l'amateur de chemins de fer et pour l'historien.

-

"Chemins de fer" - AFAC. Gare de Paris Est. 75475 PARIS CEDEX 10

-

"Chemins de fer régionaux et urbains" - FACS, 27, Rue de Colombes, 92600 ASNIERES

-

"Connaissance du rail" -

Éditions de l’Ormet, 03330 BELLENAVES (disparue aujourd'hui)

-

"Ferrovissime" - Groupe LR Presse, BP 30104, 56401 AURAY - Cedex

-

"La Vie du Rail", 29, Rue de Clichy, 75009 Paris

-

"Historail" - groupe La Vie du Rail, 29, Rue de Clichy, 75009 Paris

-

"Le rail" - 3, Ave Hoche, 75008 PARIS (disparue aujourd'hui)

-

"Loco-Revue" - Groupe LR Presse, BP 30104, 56401 AURAY - Cedex

-

"Magazine des tramways à vapeur et des trains secondaires" - MTVS, 35, Ave Lekain, 78600 MAISONS-LAFFITE

-

"Rail Miniature Flash" - Rigel

Éditions,15 rue Cronstadt 75015 Paris

-

"Rail Passion" - 11, Rue de Milan, 75009 PARIS

-

"Revue d'histoire des chemins de fer" devenue en 2011 "Les rails de l'histoire"- AHICF devenue RAILS ET HISTOIRE, 9, rue du Château-Landon, 75010 PARIS

-

"Voie Etroite"- APPEVA, BP 106, 80001 AMIENS CEDEX

-

"Voies Ferrées" - 4, Ave Albert 1er de Serbie, 38000 GRENOBLE (disparue aujourd'hui)

-

La revue "Chemins de fer" de l'Association Française des Amis des Chemins de fer (AFAC) parait depuis

1927.

-

"Loco-Revue", revue de référence incontournable du modélisme ferroviaire, paraît depuis 1937 et donne toujours beaucoup d'informations sur les chemins de fer réels.

Les photographies anciennes.

Les photographies anciennes sur les chemins de fer sont les objets les plus attrayants que l’on puisse collectionner dans ce domaine. Non seulement elles constituent une précieuse documentation dont l’authenticité ne peut être mise en doute, mais, en plus, elles apportent avec elles un charme certain.

Contemporaine du chemin de fer, née au cœur de ce XIXe siècle industriel comme lui, la photographie devient rapidement l’instrument du témoignage du bouleversement crée par le chemin de fer. Le train est non seulement l’objet de la photographie, mais, aussi, il fait partie des techniques de la photographie en s’offrant comme support mobile, stable et très rapide pour le photographe et son appareil : c’est bien du train que les premiers photographes font l’expérience de photographies prises en mouvement, affectées alors de flous et de traînées horizontales plus ou moins volontaires et résultant aussi bien de la rapidité du mouvement du train que de la lenteur des émulsions disponibles à l’époque.

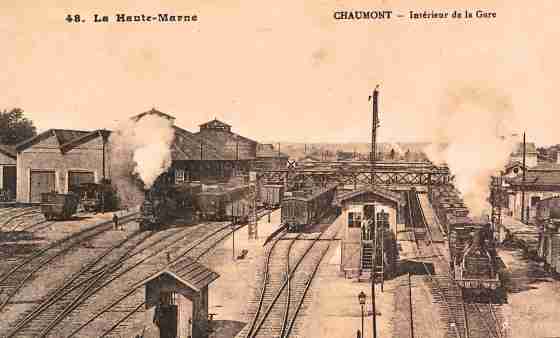

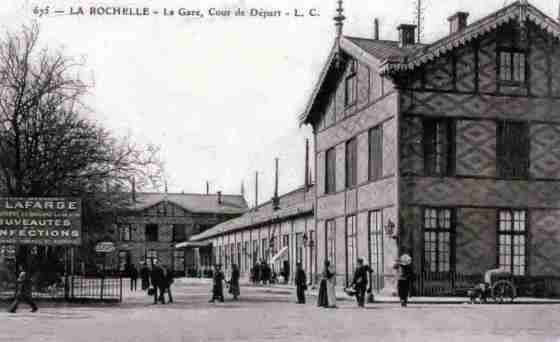

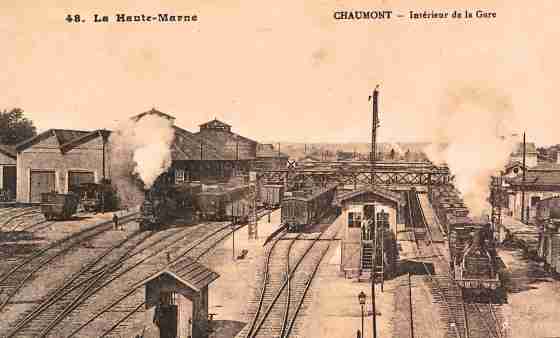

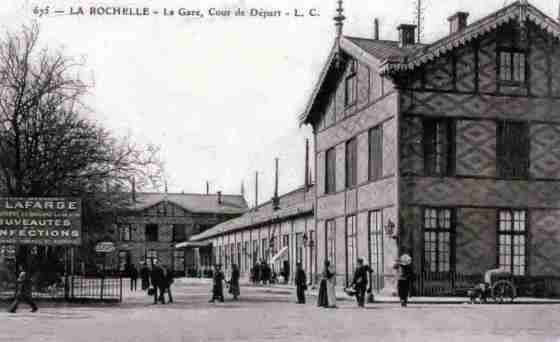

La photographie ferroviaire, sur le marché de la collection, c’est d’abord la carte postale. Elle fournit en grande quantité des scènes de gares, des trains en gare ou en pleine ligne, des scènes du métier, et ces scènes sont non seulement très « professionnelles » par leur cadrage et leur qualité, mais elles sont souvent très artistiques.

Mais il est intéressant de savoir que, dès les années 1930, de très nombreux photographes amateurs se promènent dans les gares ou le long des voies, «folding » en mains, pour saisir, au gré de leur plaisir, d’innombrables aspects de la diversité du monde ferroviaire.

Les cheminots eux-mêmes, surtout à partir des années 1950 lorsque la photographie se démocratise et offre enfin des petits appareils bon marché et légers, ne manquent pas de photographier sous mille angles la locomotive dont ils étaient titulaires, le compagnon avec lequel ils font équipe ou encore des scènes touchantes comme le dernier train du jour du départ en retraite. Les équipes au travail en atelier ou encore la préparation des locomotives dans le dépôt sont, eux aussi, l’objet de photographies prises discrètement pendant le travail. Ces documents, souvent de qualité inégale mais parfois excellents, se trouvent dans les foires aux vieux papiers et apportent une vision très professionnelle du chemin de fer.

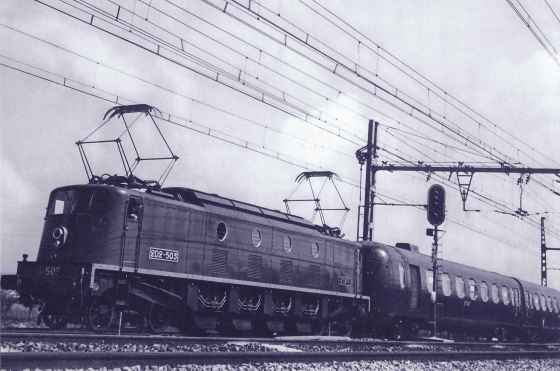

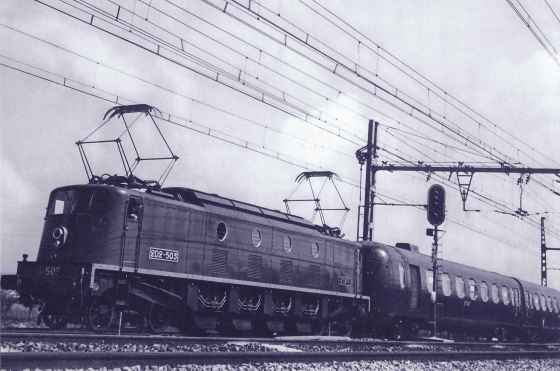

Il y a une tradition de la photographie documentaire ferroviaire : les réseaux ont toujours eu un service photographique chargé de prendre en profil ou sous l’angle le plus documentaire possible comme le « ¾ avant » les locomotives, le matériel roulant remorqué, et même les trains entiers en marche. Trois grandes catégories de photographies existent et offrent toutes trois autant d’intérêt les unes que les autres :

- 1) Les photographies faites par des photographes officiels et professionnels (Lucien-Maurice Vilain, Philippe Mirville, Jean-Jacques d'Angelo, Christophe Recoura, et beaucoup d'autres) et servant non seulement à illustrer des ouvrages d’inventaire ou des états du matériel, mais aussi à assurer une certaine promotion de la compagnie qui communiquait ces clichés aux éditeurs d’ouvrages grand public, promotionnels, ou techniques.

- 2) Les photographies d’amateurs qui consacraient parfois les loisirs d’une vie entière pour constituer un fonds de haute qualité et vendant, de temps à autre, quelques clichés à une revue ou à un éditeur. Pensons à Félix Fénino, Jacques-Henri Renaud, Jacques Defrance, René Floquet, Yves Broncard, André Papazian, Philippe Morel, Thierry Nicolas, Pierre Julien, etc...

- 3) Les photographies faites par des cheminots pendant leur travail : elles sont rarement à but documentaire, et visent plutôt à immortaliser un départ à la retraite ou le visage d’un copain avec lequel on a fait équipe sur la locomotive. Mais certaines, justement, auront un intéressant cadrage élargi donnant la locomotive entière avec son équipe de conduite posant fièrement au premier plan, ou donnant un aperçu élargi sur l’intérieur d’un dépôt ou d’un bureau de gare.

Deux très belles photos du photographe amateur René Floquet;

Belle photographie officielle d'une 2D2 500 du réseau de l'Etat.

Les cartes postales.

Souvent déconsidérées et méprisées par les éditeurs, les cartes postales, vu leur abondance et leur richesse, sont enfin reconnues comme étant des sources de documentation de la plus haute valeur. La carte postale a, certes, traité de tous les sujets possibles et imaginables : paysages, villes, rues et places, personnages typiques, métiers, scènes de la vie rurale ou urbaine, etc. Parmi ces thèmes, les transports ont aussi été le sujet de prédilection des cartes postales. Les collectionneurs de cartes postales le savent bien et donnent beaucoup de valeur aux cartes ayant pour thème des métiers, des techniques. C’est pourquoi les cartes postales à thème ferroviaire, surtout avec une locomotive et des cheminots en gros plan, ont une cote assez élevée. A la Belle Epoque les cartes postales commencent à se généraliser et à être le produit d’une industrie. Que peut-on photographier d’extraordinaire dans la vie quotidienne quand les automobiles, avions, fusées, n’existent pas encore et quand la marine est déjà si ancienne et si connue ? Les locomotives et les gares, bien sûr, et ceci d’autant plus que, dans les gares, se pressent des millions de voyageurs qui sont autant de clients potentiels pour l’achat et l’expédition d’une carte postale avec les «sommes bien arrivés » ou les «bons baisers de Vierzon » obligatoires, griffonnés en hâte.

Humbles messages de jadis reflétant des préoccupations et des soucis quotidiens, ces cartes postales sont devenues aujourd’hui des sources documentaires pour l’historien des chemins de fer dans la mesure où il s’agit d’instantanés pris sur le vif et dans le mouvement quotidien. L’état d’une gare qui a été démolie depuis ou bien encore la disposition des appareils de voie et le type de poste d’aiguillage établis sur une bifurcation avant 1914, voilà des données qui sont très difficilement disponibles dans les archives ferroviaires ou dans la littérature spécialisée.

Mais, plus encore, les cartes postales peuvent donner la composition des trains à l’époque, le type de matériel utilisé sur telle ou telle ligne, le type de locomotive et sa série (ou sous - série) en tête de tel ou tel train. On trouvera enfin des

« gestes du métier » de cheminots au travail comme ces femmes garde-barrière le drapeau à la main ou ces lampistes le dos courbé sous le joug portant des lampes ou ces hommes d ’équipe attelant des wagons.

De grands éditeurs comme Fleury ou encore HMP (Petiet), en ont édité des séries entières. Une collection HMP complète comprend plus de 850 cartes représentant des locomotives et du matériel roulant du monde entier ! On trouve les cartes postales ferroviaires dans les brocantes, les marchés aux puces, les foires aux vieux papiers, mais elles sont rarement classées comme telles : il faut les rechercher

« transversalement » dans les rubriques par départements ou dans le classement

« transports » qui existe parfois, mais rarement.

Quelques essais de tableaux ou listes d'ouvrages ferroviaires.

1) - Bibliographie générale des ouvrages sur les chemins de fer parus en langue française jusqu’à la fin du

XXème siècle.

Proposition d'une liste d'ouvrages classés par ordre alphabétique des auteurs, environ 80 ouvrages parus dans l’édition courante et accessibles aux amateurs et éventuellement au grand public. Liste mise

à jour au début des années 2000.

-

Agniel Ch. « Les laboureurs de la nuit » Notre Métier, Paris, 1949.

-

Allen G.F. « Vitesse sur rail » EPA. Paris 1979.

-

Allen G.F.& Lamming.C «Le grand Atlas des Trains». Atlas, Paris, 1995.

-

Armand L. « Propos ferroviaires ». Fayard. Paris. 1970.

-

Bacle L. « Les voies ferrées », Masson, Paris, 1882.

-

Banaudo J. Gilbert.A. « Trains oubliés -1.

L’Alsace-Lorraine » Éditions du Cabri. Menton 1981

-

Banaudo. J. « Trains oubliés - 2. Le PLM »

Éditions du Cabri. Menton 1981.

-

Banaudo. J. « Trains oubliés - 3. Le PO-Midi. »

Éditions du Cabri. Menton 1981.

-

Banaudo. J. « Trains oubliés - 4. L’État. »

Éditions du Cabri. Menton 1982.

-

Banaudo. J. « Trains oubliés - 5. Le Nord. »

Éditions du Cabri. Menton 1982.

-

Baroli M. « Les cheminots » Atlas, Paris, 1987.

-

Baroli M. « Lignes et lettres » Hachette. Paris. 1978.

-

Bazin J-F. « Les défis du TGV » Denoël, Paris, 1981.

-

Bazin J-F. « Le TGV Atlantique » Ouest-France, Rennes, 1988.

-

Bègue A. « Vapeur pour des trains » La Vie du Rail. Paris 1978.

-

Behrend G. « Histoire des trains de luxe ». Office du Livre. Paris 1982.

-

Belvès P. « Cent ans d’affiches des chemins de fer » La Vie du Rail. Paris 1980.

-

Broncard Y, Poggi J-L. « Trains de France ». Éditions du Cabri. Menton 1981.

-

Broncard Y.- Machefert-Tassin Y.- Rambaud A. « Autorails de France » tomes 1 à 5. La Vie du Rail. Paris à partir de 1992.

-

Camand. J. « Petits trains de France ». Sélection du Reader’s Digest, Paris, 2002.

-

Caron F. « Histoire de l’exploitation d’un grand réseau : la comp.de ch.de fer du Nord 1846-1937 » Mouton 1973

-

Caron F. « Histoire des chemins de fer en France » trois tomes. Fayard, Paris, à partir de 1997.

-

Cattin E. « Ceux du rail » Juillard, Paris. 1953.

-

Cattin E. « Les dévorants » Juillard, Paris. 1956.

-

Cattin E. « La fin des dévorants ». Juillard. Paris, 1956.

-

Chapelon A. « La locomotive à vapeur ». Baillière. Paris. 1928.

-

Charmentier G. « Les locomotives PO et Etat de la 1ère génération ». Éditions du Cabri. Menton 1985.

-

Charmentier G. « Les BB Midi et leur descendance ». Éditions du Cabri. Menton 1986.

-

Charmentier G. « Les 2D2 ». Éditions du Cabri. Menton 1991.

-

Collardey B et Rasserie A. " Les 141R, ces braves américaines". La Vie du Rail. Paris, 1982.

-

Couche Ch. « Voie, matériel roulant et exploitation technique des chemins de fer », Dunod, Paris, 1867-76.

-

Courant R. « Le temps des tramways ».

Éditions du Cabri. Menton. 1982.

-

Dautry R. « Métier d’homme » Plon, Paris, 1937.

-

Dautry, Imbert et Masse. « Cours de chemins de fer » Ecole Spéciale des Travaux Publics, 1914.

-

De Fontgalland B. « Le système ferroviaire dans le monde ». Celse. Paris. 1980.

-

Defrance J. «Le matériel moteur SNCF » La Vie du Rail. Paris, 1961,1968, 1970, 1976.

-

Des Cars. J. “Sleeping Story”. Juillard. Paris 1976.

-

Des Cars J - Caracalla J-P. « L’Orient Express ». Denoel, 1981.

-

Des Cars J - Caracalla J-P. « Le Train Bleu ». Denoel. 1988.

-

Des Cars J - Caracalla J-P. « Les trains des rois et des présidents ». Denoel. 1992.

-

Devernay E. « La locomotive actuelle ». Dunod, Paris, 1948.

-

Dupuy J-M. « Les trains des grandes lignes ». Loco-Revue. Auray. 1995.

-

Ernouf. « Histoire des ch. de fer français pendant la guerre franco-prussienne » La Vie du Rail. Paris 1980.

-

Falaise J.-Giraud-Eymery H. “Scrapbooks”. Museon di Rodo. Uzès. 1965

-

Fournereau J-L. «Locomotives à vapeur de la SNCF». Loco-Revue. Auray. 1973.

-

Fournereau J-L. Fiches documentaires Loco-Revue. Loco-Revue. Auray. 1966 à aujourd’hui.

-

Garreau M. « La traction électrique ». Ed. Scientifiques Riber. Paris. 1965.

-

Gernigon A. « Histoire de la signalisation ferroviaire française ». La Vie du Rail, Paris 1999.

-

Gillot. J. « Les locomotives à vapeur de la région Est de la SNCF » Picador, Levallois-Perret, 1976.

-

Godfernaux R. « Aperçu de l’évolution des chemins de fer français de 1878 à 1928 ».Dunod, Paris 1928.

-

Gregio L. «Locomotives à vapeur». Hachette. Paris 1979.

-

Goulhen Laurent : « Le petit train de St-Brieux au Légué » Ass. Des CdeF des Côtes-du-Nord, 1997

-

Goulhen L.: « Petits trains du Trégor - Morlaix-Primel-Plestin » Skol Vreizh, 2003

-

Goulhen L. : « Petits trains du Trégor, Lannion-Plestin» Skol Vreizh, 2004

-

Grannec M. « Renault, le matériel ferroviaire » ETAI, Paris

-

Hamilton Ellis. C. "Le train". Planète.Paris. 1973.

-

Hamp P. « Le rail » Ed.Rivière, 1912.

-

Harrand G. « Chemins de fer et cheminots », Les éditions ouvrières, Paris, 1945.

-

Humbert G. « Traité complet des chemins de fer ». Baudry et Cie, Paris, 1891.

-

Klein A.- Mühl J. «125 ans Compagnie internationale des Wagons-Lits», EK Verlag, D 79027 Fribourg, 1998

-

Lamming C - Marseille J. « Le temps des chemins de fer en France ». Nathan, Paris, 1986.

-

Lamming C. « Les locomotives ». De Vecchi, Paris, 1980.

-

Lamming C. « La grande aventure du TGV » Larousse, Paris 1987.

-

Lamming C. « Les grands trains ». Larousse, Paris, 2001.

-

Lamming.C : « Cinquante ans de traction à la SNCF, enjeux politiques, économiques et réponses techniques ». CNRS

Éditions, Paris, 1997.

-

Lamming. C. « Paris ferroviaire »

Éditions Parigramme, 2000.

-

Lamming. C. « Le métro insolite »

Éditions Parigramme, 2001.

-

Lamming. C. « Paris Tram »

Éditions Parigramme, 2003.

-

Lartilleux H. « Géographie des chemins de fer français » Chaix, Paris, 1957.

-

Lartilleux H. « Demain, le chemin de fer », Sedes, Paris, 1967.

-

Lefèvre P- Cerbelaud. « Les chemins de fer » Quantin, 1890.

-

Legueu F. « La SNCF de la diligence à la BB », Plon, 1962

-

Machefert-Tassin Y. Nouvion F. Woimant J.

« Histoire de la traction électrique » (1) La Vie du Rail. Paris 1980.

-

Machefert-Tassin Y. Nouvion F. Woimant J. «Histoire de la traction

électrique » (2) La Vie du Rail. Paris 1986.

-

Maillet M. « L’oeuvre d’André Chapelon à la SNCF et son influence

mondiale ». Éd. du Cabri. Menton 1983.

-

Mathieu G. « La matériel moteur de la SNCF » La Vie du Rail. Paris. 1992.

-

Millaud R. « Les chemins de fer », Hachette, Paris, 1921.

-

Moreau A. « Traité des chemins de fer »

Éditions G. Fanchon, Paris, 1900.

-

Nock O.S. « Chemins de fer d’hier et d’aujourd’hui ». Albin Michel, 1976.

-

Nock O.S. « Grand Atlas mondial des chemins de fer ». Albin Michel 1980.

-

Papazian. A. « Encyclopédie du train – Locomotives et automotrices », ETAI, Paris,

-

Papazian. A. « Encyclopédie du train – Voitures et wagons », ETAI, Paris.

-

Papazian. A. « Encyclopédie du train – Trains célèbres », ETAI, Paris.

-

Papazian A. « Les trains en 1000 photos » Solar, Paris, 1997

-

Parès R. « Les chemins de fer ». La documentation française. Paris. 1974.

-

Parvulesco C. « Orient-Express, un train de rêve », ETAI, Paris,

-

Pécheux J. « La naissance du rail européen ». Berger-Levrault, Paris, 1975.

-

Pifferi E. « Le Transssibérien » Office du Livre. Fribourg. 1980.

-

Pollier R. « Les chemins de fer ». Hachette. Paris. 1966.

-

Rambaud A et Dupuy JM. « Encyclopédie des voitures SNCF » La Vie du Rail. Paris 1990.

-

Reder G. « Le monde les locomotives à vapeur ». Office du livre. Fribourg. 1974.

-

Ribeill G. « Les cheminots » La Découverte, Paris, 1984

-

Ribeill G. « Le personnel des compagnies de chemin de fer » La Découverte. Paris 1984.

-

Seguin M. « De l’influence des chemins de fer et de l’art de les tracer et de les construire », Pitrat, Lyon, 1839.

-

Sauvage E. « La machine locomotive » Béranger, Paris, 1899

-

Thilliez H. « Le défi du rail », France Empire, 1970

-

Tricoire J « Un siècle de métro en 14 lignes », La Vie du rail, 1999.

-

Weill P. « Les chemins de fer » Larousse. Paris. 1964.

-

Vergèz-Larrouy J-P. « Les chemins de fer du Midi » La Vie du Rail. Paris 1995.

-

Vilain L-M. « Un siècle de matériel et de traction sur le réseau d’Orléans ». Vincent, Fréal et Cie. Paris. 1970.

-

Vilain L-M. « Evolution du matériel mot. et roulant de la Cie du PLM ». Vincent, Fréal et Cie. Paris. 1971.

-

Vilain L-M. « Le matériel roulant et moteur des chemins de fer de l’Etat ». Vincent, Fréal et Cie. Paris 1972.

-

Vilain L-M. « Dix décennies de locomotives sur le réseau du Nord » Picador. Levallois- Perret. 1977.

-

Vilain L-M. « Evolution du mat. mot. et roul. de la Cie du Midi-1855-1934 ». Picador. Levallois-Perret. 1979.

-

Vilain L-M. « Evolution des locomotives à vapeur de la compagnie de l’Est » Pygalion. Paris. 1980.

-

Vilain L-M. « Soixante ans de traction vapeur sur les réseaux français-1907-1967» D.Vincent et Cie. Paris 1974.

-

Vilain L-M. « La locomotive à vapeur et les grandes vitesses », D.Vincent et Cie, Paris, 1972.Vincenot H. « Les chevaliers du chaudron » Denoel. Paris. 1966.

-

Vincenot H. « La vie quotidienne dans les chemins de fer au XIXème siècle ». Hachette. Paris 1975.

-

Vincenot H. « Mémoires d’un enfant du rail » Hachette. Paris 1988.

-

Vité S. « Uniformes du rail », ETAI, Paris, 2003

Ouvrages collectifs :

-

« Histoire des chemins de fer en France ». Les Presses Modernes. Paris. 1964.

-

« Atlas des chemins de fer d’Europe » La Vie du Rail, Paris, 1983.

2) - Quelques ouvrages techniques accessibles au grand public.

Voici une sélection de quelques livres importants et récents en langue française, bien documentés et exacts, et accessibles à un public élargi. NB : la liste est par ordre alphabétique des auteurs.

-

Allen G.F.& Lamming. C « Le grand Atlas des Trains ». Atlas, Paris, 1995. Un classique anglais de l’histoire du chemin de fer écrite par l’un des plus grands historiens mondiaux du chemin de fer, GF. Allen, et remis récemment à jour par C. Lamming, historien français du chemin de fer.

-

Baroli M. "Les cheminots " Atlas, Paris, 1987. Un voyage au cœur du monde des cheminots, un monde souvent mal connu et fermé, et sur lequel beaucoup de vérités sont à découvrir.

-

Behrend G. "Histoire des trains de luxe ". Office du Livre. Paris 1982. Le livre classique sur les trains de luxe. Incontournable.

-

Camand. J. « Petits trains de France ». Sélection du Reader’s Digest, Paris, 2002. La description précise et superbement illustrée de toutes ces lignes préservées en France sur lesquelles des amateurs font circuler des trains anciens, à vapeur pour la plupart.

-

Caron F. « Histoire de l’exploitation d’un grand réseau : la compagnie des chemins de fer du Nord 1846-1937 » Mouton 1973. L’ouvrage fondateur de l’approche actuelle historique du chemin de fer en France.

-

Caron F. « Histoire des chemins de fer en France – 1740-1883 » Fayard, Paris, tome 1 paru en 1997, tome 2 « Histoire des chemins de fer en France – 1883-1937 » paru en 2005, et tome 3 "Histoire des chemins de fer en France - 1937-1997 paru en 2017. L’ouvrage de référence pour les universitaires et le grand public actuel en matière d’histoire politique et économique des chemins de fer en France.

-

Defrance J. "Le matériel moteur SNCF" La Vie du Rail. Paris, 1968. Indispensable pour connaître et identifier toutes les locomotives, motrices, automotrices et autorails français depuis la création de la SNCF jusqu’à la fin des années 1960. Epuisé.

-

Des Cars J et Caracalla J-P. « L’Orient Express ». Denoel, (1981). « Le Train Bleu ». Denoel.(1988), etc..

-

Une série remarquable, parue chez Denoel, consacrée aux grands trains mythiques de l’Europe. L’iconographie est exemplaire.

-

Gernigon A. « Histoire de la signalisation ferroviaire française », La Vie du Rail, 1999. Le seul livre, réellement accessible à tous les publics, sur le plus ardu et le plus difficile des sujets ferroviaires.

-

Lamming C et Marseille J." Le temps des chemins de fer en France ". Nathan, Paris, 1986.

-

Un classique de l’édition française, et mettant en avant l’aspect économique de l’histoire des chemins de fer en France, un aspect rarement abordé. Epuisé.

-

Lamming. C : « Les trains, une épopée de légende », La Poste, 2000. Pour les enfants, mais toute en conservant un bon niveau technique, l’histoire et les techniques du chemin de fer mondial, racontée à travers 10 locomotives ou motrices emblématiques, et les 10 timbres les représentant.

-

Lamming. C. « Paris ferroviaire » Éditions Parigramme, 2000. Un petit guide touristique permettant la découverte surprenante du Paris des chemins de fer, ses gares, ses voies, et les mystères les entourant - pour ceux qui ne veulent pas aller découvrir l’ensemble du grand réseau national.

-

Lamming.C. « Le Larousse des trains et des chemins de fer », Éditions Larousse, 2005, et 2008. Un ouvrage classique de référence, sous la forme d’un dictionnaire comprenant 3000 entrées, et d’articles de fond sur les politiques de transport, l’économie, et l’organisation des chemins de fer. Cet ouvrage est destiné aux enseignants, journalistes, étudiants dans le domaine des transports, aux agents de la SNCF voulant connaître les aspects multiples de leur métier, et à tous ceux qui veulent approfondir, d’une manière rapide et pratique, leurs connaissances sur le chemin de fer mondial. Nombreuses cartes, tableaux statistiques, et illustrations.

-

Lamming.C « Il était une fois le train, la grande histoire du chemin de fer français », Éditions Studio Canal, 2012, 128 p + 2 DVD. Une histoire racontée par 5 documents vidéo, et présentés dans un ouvrage illustré et destiné au grand public.

-

Lamming.C " 50 histoires de trains extraordinaires et fantastiques ", Éditions Ipanema, 2013. Les locomotives et les systèmes ferroviaires inventés par des gens qui ont refusé les sentiers battus, souvent des visions utopiques mais dont certaines pouvaient être réalisées.

-

Lamming.C et M-H Westphalen "La France en train : cheminots et voyageurs, 1880-1980 ", Les Arènes, 2014 » Une vision très humaine des cheminots et des voyageurs, et une anthologie de textes ferroviaires des grands auteurs français.

-

Machefert-Tassin Y. Nouvion F. Woimant J. "Histoire de la traction électrique" La Vie du Rail. Paris. Tome 1 : 1980. Tome 2 :1986. Le grand livre de la traction électrique en France. Le seul grand ouvrage de référence en la matière, et écrit d’une manière claire et passionnante.

-

Mathieu G. "La matériel moteur de la SNCF" La Vie du Rail. Paris. Une série d’ouvrages de référence sur l’ensemble du matériel moteur actuel de la SNCF. Indispensable pour s’y reconnaître, pour tout identifier.

-

Rambaud A et Dupuy JM. "Encyclopédie des voitures SNCF" La Vie du Rail. Paris 1990. L’ouvrage de référence pour le matériel remorqué voyageurs. Unique en son genre, très complet, indispensable.

-

Ribeill G. " Les cheminots " La Découverte, Paris, 1984. La seule étude sociologique et historique du monde des cheminots, menée avec compétence par un des meilleurs spécialistes mondiaux de la sociologie ferroviaire.

-

Vincenot H. « Mémoires d’un enfant du rail » Hachette. Paris 1988. Avec l’ensemble des œuvres de ce grand écrivain-cheminot, ce livre est à lire pour ce qu’il apporte d’émotion, mais aussi de découvertes sur la vie quotidienne des cheminots et des chemins de fer en France.

3) - Pour les historiens : bibliographie et dates de parution des revues de chemins de fer françaises.

-

Annuaire Statistique du ministère des Travaux Publics et des Transports. 1960-1965

-

L’ETAT-Notre Réseau. 193l -1937

-

France Transports. 1934 -1940

-

Bulletin des Cadres SNCF. 1960-1968

-

Bulletin des Cadres Supérieurs SNCF.1982-l985

-

Bulletin d’information des Fonctionnaires Supérieurs de la SNCF. 1968-1982

-

Bulletin d’informations Techniques de la C.E.M. 1957-…

-

Bulletin d’informations de la Traction Diesel SNCF.1954-1960

-

Journal des Chemins de fer. 1842-1922

-

La Lettre de la SNCF. 1982-…

-

Loco-Revue. 1937-…

-

Le PO Illustré. 1929-1933

-

Notre Métier 1938-1952 (voir La Vie du rail)

-

Objectif Rail (2005-2017)

-

PO-MIDI Gazette. 1934-1937

-

Rails de France. 1934-1939

-

Rail et Industrie. 1934-1939

-

Rail Magazine. 1977-1986

-

Rail et Route. 1947-1954

-

Rail et Traction. 1950-1973 + 1978-1980 + 1987. (Revue belge)

-

Rails et histoire (AHICF) 2014-…

-

Recherche Transports Sécurité. 1985-..

-

Recueil Trimestriel des Statistiques UIC. 1952-..

-

Ressorts (Direction Matériel SNCF) 1982-..

-

La Revue Générale des Chemins de fer 1878-..

-

La Revue Universelle des Transports.

-

La Revue Alsthom. 1985-1989

-

La Revue de la C.G.E. 1973-1976

-

La Revue Générale des Transports. 1938-1940

-

La Revue d’histoire des Chemins de fer. (A.H.I.C.F.) 1988-2014…

-

La Revue Jeumont. 1948-1963

-

La Revue Jeumont—Schneider. 1964-1985

-

La Revue Technique de la Compagnie Française Thomson—Houston. 1966-…

-

Recherche et Documents. SNCF.

-

La Technique Ferroviaire Française. 1961-1966

-

La Traction Electrique. 1929-1938

-

Traction Nouvelle. 1936-1939

-

La Vie du Rail 1952-…

-

La Vie des Transports. 1945-1985

-

Voies ferrées 1981-2017

4) - Bibliographie internationale sur les trains de luxe et les trains de la CIWL

Ouvrages surtout destinés au grand public, et classés par ordre alphabétique des noms d'auteurs.

-

« A princely path to Paris by the Golden Arrow », UK

-

Bachet, Olivier, Balso, Raoul, Bejui, Pascal, série Le Patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français, Paris, Barsley « Orient Express » - Mac Donald & C°, UK, 1966

-

Beebe, L: « Mansions on rails » - Howell, USA, 1959

-

Behrend, George, Histoire des trains de luxe, de l’Orient-Express au T.E.E., Office du livre, Fribourg, 1977, 216 p.

-

Behrend, George, Kelly, Vincent, Yatakli Vagon: "Turkish Steam Travel", Londres, Neville Spearman Ltd., 1969, 259 p.

-

Behrend, George: « Grand european expresses » - G. Allen & Unwin, UK, 1962

-

Behrend, George: « Pullman in Europe » - Ian Allan Ltd, Londres, 1962

-

Brandt, W: « Schlaf- und Speisewagen » - Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1968

-

Caminada, P: « Le Glacier Express » - Éditions 24 heures, 1983

-

Campbell, George, Derek, 1883-The Orient Express-1983, Bognor Regis, New Horizon, 1983, 184 p.

-

Chapman, WG: « Cheltenham Flyer » - UK, 1934

-

« Cinquantenaire de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits & des Grands Express Européens, 1876-1926 », Paris, CIWL, 1926, 46 p.

-

Commault, Roger: « Georges Naglemackers » - La Capitelle, 1966

-

Commault, Roger, "Georges Nagelmackers, un pionnier du confort sur rail", Uzès, Éditions de la Capitelle, 1966, 62 p.

-

Cookridge, E.H., "Orient Express, the Life and Times of the World’s Most Famous Train", New York, Random House, 1978, X-288 p.

-

« Cooks continental time table 1873-1973 » Cooks, Londres, 1973

-

Cronin, Vincent, "Paris. City of Light, 1919-1939", Londres, Harper Collins, 1994, XVII-334 p.

-

Coudert, Gérard, Knepper, Maurice, Toussirot, Pierre-Yves, "La Compagnie des Wagons-Lits : Histoire des véhicules ferroviaires de luxe", Paris, Éditions La Vie du Rail, 2009, 399 p.

-

Dautry, Raoul, "Métier d’homme", Paris, Plon, 1937, 331 p.

-

Des Cars, Jean, Commault, Roger, "Sleeping Story : l’épopée des wagons-lits", Paris, Julliard, 1976, 244 p.

-

Des Cars, Jean: « Sleeping story » - Julliard, 1976

-

Des Cars, Jean, et Caracalla, Jean-Paul: « L’aventure de la Malle des Indes » - Denoël, Paris, 1996

-

« Le Transsibérien » - Éditions Herscher, 1980 (archives de la Société de géographie)

-

Des Cars, Jean, et Caracalla, Jean-Paul: « Le Transsibérien » - Denoël, Paris, 1986

-

Des Cars, Jean, et Caracalla, Jean-Paul: « L’Orient express » - Denoël, Paris, 1984

-

Des Cars, Jean, Caracalla, Jean-Paul, "L’Orient-Express : un siècle d’aventures ferroviaires", Paris, Denoël, 1984, 158 p.

-

Des Cars, Jean, Caracalla, Jean-Paul, "Le Train Bleu et les grands express de la Riviera", Paris, Denoël, 1988, 159 p.

-

Des Cars, Jean, et Caracalla, Jean-Paul: « Les trains des rois et des présidents » - Denoël, Paris, 1992

-

Dost, P: « Der rote Teppich » - Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1968

-

Fumey, Gilles, Varlet, Jean, Zembri, Pierre (sous la direction de), "Mobilités contemporaines : approches géoculturelles des transports", Paris, Ellipses Édition Marketing SA, 2009, 285 p.

-

Gregory, Alexis, "The Golden Age of Travel", 1880-1939, New York, Rizzoli, 1991, 220 p.

-

Guitard-Auviste, Ginette, "Paul Morand, 1888-1976 : légende et vérités", Paris, Hachette, coll. Littérature générale, 1981, 420 p.

-

Husband; J: « The story of the Pullman car » - Mac Clurgh, USA, 1917

-

« Les folles années du rail, du Transsibérien à l’Orient Express » catalogue d’exposition à Paris, 1981

-

Lamming Clive : « L’Orient-Express » Éditions EPA-Hachette LIvre 2017, 205p.

-

Latrasse (ingénieur en chef adjoint de l’exploitation de la Compagnie du chemin de fer du Nord), « Le service de ferry-boats entre la France et l’Angleterre via Dunkerque et Douvres », Revue générale des chemins de fer, t. LVI (1936), octobre, p. 232-241.

-

Morand, Paul, "Le Voyage", Monaco, Éditions du Rocher, 1994, 149 p.

-

Perret, Renzo: « Les voitures Pullman » - Éditions du Cabri, Menton, 1983

-

Poirot, F: « Des wagons et des hommes » La Vie du Rail, Paris, 1976

-

« Pullman’s diamond jubilee » - UK, 1934

-

Rémy, PJ: « Orient-Express » - Albin Michel, 1979 (roman)

-

Rodakowski (de), Ernest, « The Channel Ferry : advantages and feasibility of a Train-Ferry between England and France with plans and tables", Londres, Harrison & Sons, 1905, xv-236 p.

-

« Royal journey - a retrospective on royal trains in the British Isles » - UK, 1953

-

« Royal trains of the British Isles » - UK, 1974

-

Sherwood, Shirley, Venise-Simplon-Orient-Express, Londres, Wendefeld & Nicolson, 1985, 160 p.

-

Starostina, Natalia, « Engineering the Empire of Images : The Representations of Railways in Interwar France », thèse de doctorat d’histoire, Emory University, 2007, sous la dir. de Kathryn Amdur, 440 p.

-

Stöckl, F: « Rollende Hotels Internationale Schlafwagen Gesellschaft » - Bohmann Verlag, Allemagne, 1967

-

« The history of Wagons-Lits 1875-1975 »

-

Stöckl, F, Jeanmaire, C: « Komfort aus Schienen » - Orell Füssli, Zürich

-

"Le patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français" coll. Le patrimoine des institutions économiques, Flohic, 1999, 971 p., 2 vol.

-

Wiener, L: « Train speed & services Great-Britain-France » - International Congress Asssociation, 1935

-

Wiesenthal, Mauricio, "La Belle Époque de l’Orient-Express", Barcelone, Geocolor, 1979, 94 p.

5) - Liste d’ouvrages ferroviaires parus en langue française (150 titres, non classée, à consulter par une recherche informatique)

-

C. Garratt : « Locomotives à vapeur » - Soline, 1990

-

G. Reder : « Le monde des locomotives à vapeur » - Office du Livre, 1974

-

P. Belvez : « Cent ans d’affiches de chemin de fer » - La Vie du Rail, 1980

-

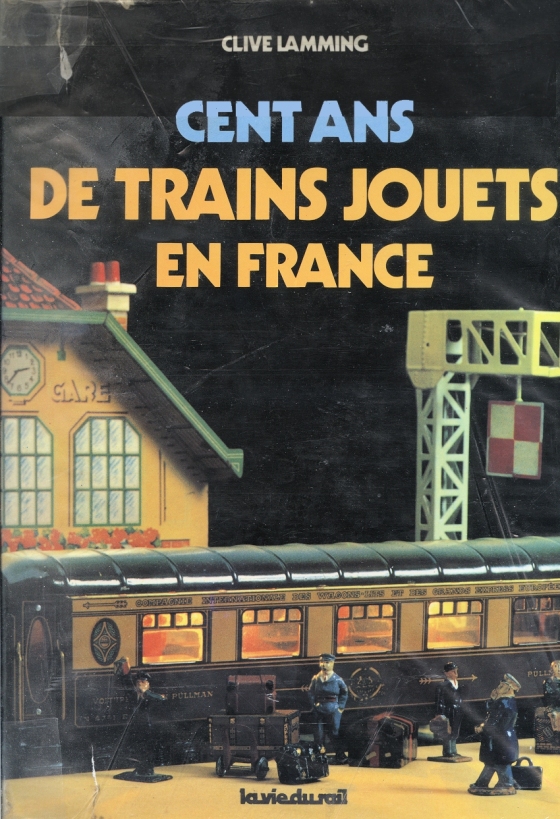

C. Lamming : « Cent ans de trains-jouets en France » - La Vie du Rail, 1981

-

X..... « Le chemin de fer métropolitain de Paris » -Ateliers ABC, 1931

-

P.P.Whitehouse : « Le grand livre des locomotives à vapeur » - Princesse, 1978

-

J. des Cars et J.P. Caracalla : « Le Transsibérien » - Denoël, 1986

-

J. des Cars et J.P. Caracalla : « L’Orient express » - Denoël, 1984

-

D.S. Hamilton : « Le monde fascinant des trains » - Gründ, 1977

-

J.C. Fournet : « Trains-jouets et modèles de la collection Giansanti & Fulgurex » - Serge Godin, 1982

-

N. Huxtable : « Les plus beaux trains à vapeur du monde » - Solar, 1991

-

L. Reynaud : « Les chemins de fer au XIXe siècle » - Presses des Ponts et Chaussées, 1988

-

B. Hollingsworth et G.Moorhouse : « Inde, paradis des trains » - Payot, 1985

-

F. Get et D. Lajeunesse : « Encyclopédie des chemins de fer » - La courtille, 1980

-

x.... « Du char à bancs au TGV » - La Vie du Rail, 1982

-

H. Domengie : « Les petits trains de jadis » -

Éditions du Cabri, 1989

-

J.P. Vergès-Larrouy : « Les chemins de fer du Midi » - La Vie du Rail, 1995

-

O.S. Nock : « Chemins de fer d’hier et d’aujourd’hui » -Albin Michel, 1976

-

J. Remise et J. Fondin : « L’âge d’or des jouets » - Edita, 1967

-

C. Hamilton-Ellis : « Le train » - Planète, 1972

-

C. Hamilton-Ellis : « Le train, l’épopée des chemins de fer » - IAM, 1983

-

T.C. Mac Luhan : « Voyage en terre indienne » - Filipacchi, 1985

-

P. Godon et Ch. Crespolini : « Metrobus » - La Vie du Rail, 1995

-

C. Lamming : « Les grands trains de 1830 à nos jours » - Larousse, 1989

-

B. Morgan : « Les grands trains express » -Edita Lazarus, 1973

-

B. Carrière : « La saga de la petite ceinture » - La Vie du Rail, 1991

-

B. Carrière et B. Collardey : « L’aventure de la petite ceinture » - La Vie du Rail, 1992

-

X....coordonné par J.M. Combe : « Trains de rêve, rêves de trains » - Musée Français du Chemin de fer, 1991

-

X.... : « Images de trains », La Vie du Rail, 1994

-

J. des Cars et J.P. Caracalla : « Les trains des rois et des présidents » - Denoël, 1992

-

X.... : « Petits trains du Morbihan et de la Loire Inférieure » - La Vie du Rail, 1993

-

J. Maugne : « Les tramways de la Corrèze » - La Regordane, 1993

-

P.B. Whitehouse : « Les locomotives à vapeur dans le monde » - J. Granger, 1992

-

H. Vincenot : « L’âge du chemin de fer » - Denoël, 1980

-

J.H. Lavie et F. Marx : « Le monde merveilleux des trains miniatures » - Loco Revue, 1995

-

U. Becher : « Les petits trains dans leur enfance » - La Vie du Rail, 1979

-

H. Girod-Eymery et J. Falaise : « Les chemins de fer modèles » - Documents et collections d’art, 1948

-

C. Lamming : « Chefs d’oeuvre du modélisme ferroviaire » - Atlas, 1982

-

J. Robert : « Les tramways parisiens » - Fuseau Montreuil, 1959

-

C. Bailhe : « Trains d’autrefois et de toujours » - Milan, 1988

-

Y. Machefert-Tassin et P. Semnens : « Les trains du tunnel sous la Manche » - La Vie du Rail, 1994

-

R. Courant : « Le temps des tramways » -

Éditions du Cabri, 1982

-

L-M. Vilain : « Autour des chemins de fer français » - Oberthur, 1966

-

A. Chapelon, Y.Massefert-Tassin, etc : « Histoire des chemins de fer en France » - Les presses modernes, 1964

-

G. Freeman-Allen : « Encyclopédie visuelle des chemins de fer d’aujourd’hui » - Bordas, 1981

-

x..... « Le chemin de fer métropolitain de Paris » -Ateliers ABC, 1931

-

G. Blondeau : « Le Mongy, tram du Nord » - La Regordane, 1995

-

M. Baroli : « Lignes et lettres » - Hachette, 1978

-

C. Recoura : « Les tunnels » - La Vie du Rail, 1993

-

J. Gaintreau, J. Cuynet, G. Mathieu : « Les chemins de fer du PLM » - La Vie du Rail & La Regordane, 1993

-

H. Bertin : « Petits trains et tramways haut-normands » - La Vie du Rail 1994

-

J. Robert : « Notre métro » - Omnes & Musée des transports urbains, 1967

-

J. Robert : « Notre métro » - Omnes & Musée des transports urbains, 1983 (2e édition)

-

x.... (archives de la Société de géographie) : « Le Transsibérien » - Herscher, 1980

-

G. Behrend : « Histoire des trains de luxe » - Société française du livre, 1977

-

J. des Cars et J.P. Caracalla : « L’aventure de la Malle des Indes » - Denoël, 1996

-

J. Arrivetz : « Les tramways français » - OMNI-Presse, 1956

-

M. Jankovski : « Locomotives » -

Éditions des Arts et Manufactures, 1958

-

X..... « Agenda PLM » - Dunod, 1912

-

X.... « Revue générale des chemins de fer et des tramways » - Dunod, collection 1879-1890

-

X.... « Revue générale des chemins de fer et des tramways » - Dunod, collection 1898-1906

-

X.... « Revue générale des chemins de fer et des tramways » - Dunod, collection 1910-1934

-

G.Humbert : « Traité des chemins de fer » (3 tomes) - Librairie Ploytechnique, 1898

-

J. Nicolson : « Le mécanicien anglais » - Letendu, 1892

-

Dutemple : « Machines à vapeur » (tome I) - Arthus Bertrand

-

A. Mangin : « Merveilles de l’industrie »

-

X..... « Catalogue spécial de locomotives pour voies Decauville et industrielles » firme Henschel, Cassel.

-

E. Sauvage : « La machine locomotive » - Ch. Béranger, 1899

-

Petit de Coupray : « Annuaire officiel des chemins de fer » - Impr. centr. des ch. de fer, 1849 à 1851

-

E. Marzy : « L’hydraulique » - Bibliothèque des merveilles, Hachette, 1868

-

A. Guillemin : « La vapeur » - Bibliothèque des merveilles, Hachette, 1868

-

A. Guillemin : « Les chemins de fer » - Bibliothèque des merveilles, Hachette, 1869

-

M. Hélène : «Les galeries souterraines » - Bibliothèque des merveilles, Hachette, 1876

-

E. Van Bemmel : « Guide sur les chemins de fer du Luxembourg » - Charles Lelong, 1859

-

Guillemin : « Les chemins de fer » - Hachette, 1884

-

Service technique de la CIWL : « Compagnie Internationale des Wagons-Lits - Matériel Roulant », 1905

-

Service technique de la CIWL : « Compagnie Internationale des Wagons-Lits - Matériel Roulant », 1912

-

P. Caminada : « Le Glacier Express » -

Éditions 24 heures, 1983

-

J. Robert : « De Nice à Chamonix » -

Éditions x...., 1961

-

H. Wiesenthal : « La belle époque de l’Orient Express » - Geocolor, 1979

-

R. Perret : « Les voitures Pullman » -

Éditions du Cabri, 1983

-

X..... « Les chemins de fer de l’ Ouest » - La Vie du Rail, 1986

-

Manuels Roret : « Chemins de fer - Atlas » - Interlivres, 1990

-

R. Commault : « Georges Naglemackers » - La Capitelle, 1966 (exemplaire N° 412/2000)

-

Manuels Roret : « Chemins de fer » - Interlivres, 1990

-

J. Prunier : « Le livre des trains » - Gallimard, 1986

-

M. Schijatschky : « Locomotives » - Petit atlas Payot, 1963

-

A. Blondin : « Trains » - Le mot et l’image, 1987

-

P. Weill : « Les chemins de fer » - Larousse, 1964

-

X..... « L’année ferroviaire 1967 » - Plon, 1968

-

G. Berniame: « La voie moderne » - La Capitelle, 1967

-

G. Berniame: « La voie moderne » - La Capitelle, 1973

-

U. Becher et W. Reiche: « Evolution technique des trains-jouets » - Loco Revue, 1982

-

JP. Bachy : « Le patrimoine de la RATP » - Flohic, 1996

-

L-M. Vilain : « L’évolution du matériel moteur et roulant des chemins de fer de l’Etat » - Vincent Fréal, 1967

-

R. Ferlet : « Les contes de ma mère le rail » - Sté. d’éditions internationales , 1966

-

Compagnie Internationale des Wagons-Lits : « Description du matériel » 1955 (+ mise à jour 1966 incluse)

-

P. Pitrou et B. Tardien : « Le chemin de fer de la petite ceinture » - Ed. P. Fanlac.

-

X...... « Le mécanicien moderne » - Librairie commerciale, circa 1910. (2 volumes)

-

C. Dollfus, E. De Geoffroy: « Histoire de la locomotion terrestre - Les chemins de fer » - Illustration, 1935

-

X..... « Catalogue général des Ets. Decauville aîné » - 1er fascicule, 1916

-

X.....

(Notes prises par les élèves) « Cours de construction industrielle et chemins de fer » - Ecole des mines, 1860-1861

-

H. Vincenot : « Mémoires d’un enfant du rail » - Hachette, 1980

-

G. Ribeill : « La révolution ferroviaire » - Belin, 1993

-

G. Bureau : « La vapeur » - Degorge Cadot, 1882

-

E. Sodano : « Manuel pratique du tourneur mécanicien » - Dunod, 1965 (2 tomes)

-

Delarue-Nouvellière: « Les trains qui passent » - 1962

-

J. Pécheux : « La naissance du rail européen 1800-1850 » Berger-Levrault, 1970

-

JF. Bazin : « Le TGV atlantique » - Ouest France, 1988

-

J. Defrance: « Le matériel moteur de la SNCF » - La Vie du Rail, 1960

-

Tribot-Lapierre: « La locomotive moderne » x...

-

J. Falaise et H. Girod-Eymery : « À travers les chemins de fer de l’origine à nos jours » - Denoel, 1948

-

J. Falaise et H. Girod-Eymery : « À travers les chemins de fer de l’origine à nos jours » - Denoel, 1948

-

L-M. Vilain : « Un siècle (1840-1938) de matériel et traction sur le réseau d’Orléans » - Gozlan, 1964

-

L-M. Vilain : « Évolution du matériel moteur et roulant de la Cie des ch. de fer du Midi » - Rosay, 1965

-

L-M. Vilain : « Les chemins de fer de montagne français » - Vigot frères, 1960 (tome I)

-

J. Des Cars : « Sleeping story » - Julliard, 1976

-

X..... « Les hommes de l’Etat - Cheminots des années 1930 » - La Vie du Rail, 1986

-

P.J. Rémy : « Orient-Express » - Albin Michel, 1979 (roman)

-

R. Bailly : « 150 ans de chemins de fer en Essonne » - Amatteis, 1994

-

F. Toublanc : « Roanne et sa région à l’heure des trains du PLM » - Loco Revue, 1991

-

L-M. Vilain : « L’évolution du mat. moteur et roulant de la Cie du PLM de 1857 à 1938 » - Vincent Fréal, 1971

-

J. Peyrafitte : « Il était une fois l’Arpajonnais - 1893-1936 » - Amatteis, 1987

-

Lefèvre & Cerbelaud : « Le chemin de fer des origines à 1890 » Europe Éditions, 1969 (fac simile)

-

X..... « Métropolitain » - Mairie de Paris, catalogue d’exposition, 1988

-

J.P. Adam : « Instauration de la politique des chemins de fer en France » - PUF, 1972

-

B. Lemoine : « Le tunnel sous la Manche » - Ed. Du Moniteur, 1991

-

L-M. Vilain : « 60 ans de traction à vapeur sur les réseaux français » - D.Vincent, 1967

-

J. Des Cars : « L’aventure des chemins de fer 1832-1914 » - Duponchelle

-

J.M Jacquemin : « Chemin de fer d’Orléans, Paris à Sceaux et Limours » - Palaiseau culturel, 1957

-

M. Riboud et J. Reda : « Gares et trains » - ACE, 1983

-

J .Genesseaux : « Funiculaires et crémaillères de France » - La Vie du Rail, 1992

-

J. Wilson et J. Stick : « Eurotunnel » - Solar, 1994

-

F. et M. Palau : « Le rail en France » - Ed. F. et M. Palau, 1995

-

F. Poirot : « Des wagons et des hommes » La Vie du Rail, 1976

-

M. Doerr : « Esthétique de la locomotive à vapeur », NM La Vie du Rail, 1971

-

C. Wagner : « Les petits trains et les tramways du Val d’Oise » - Valhermeil, 1994

-

X.... « Les 100 plus belles locomotives » - La Vie du Rail hors série, 1996

-

Revue de l’AFAC, "Numéro spécial du 25e anniversaire du Musée Français du Chemin de fer" - AFAC, 1996

-

X... « Nouveaux tramways et métros légers de France et d’Europe » La Vie du Rail hors série, 1996

-

X.... « Spécial Japon », La Vie du Rail hors série, 1996

-

X.... « Les folles années du rail, du Transsibérien à l’Orient Express » catalogue d’exposition à Paris, 1981

-

X.... « Le métropolitain » - Encyclopédie par l’image, Hachette, 1950

-

X.... « Le matériel roulant du Métropolitain de Paris, matériel du réseau urbain » - Ed. De Montligeon, 1948

-

X.... « Paris, ses chemins de fer » Catalogue de l’exposition de 1937 - L’art vivant G. Lang, 1937

-

J & L. Lavignes : « Signaux et blocs-système, moyens de traction » RMA, 1965

-

X.... « CFF électrification achevée » - Chemins de Fer Fédéraux suisses

-

X..... « Les chemins de fer en France » - Société Nationale des Chemins de fer Français, 1966

-

X..... « L’aluminium et ses alliages dans les chemins de fer » - Revue de l’Aluminium, 1925, et 1931 à 1934.

6 )- Trains-jouets anciens et modélisme ferroviaire.

Ouvrages destinés aux collectionneurs, parus dans les années 1970 à 2020, liste classée par ordre alphabétique des noms des auteurs.

-

Baecker C, Jeanmaire C, et Väterlein C: « Märklin, Jouets techniques au fil du temps »

Éditions Die Anderen Nürnberger, Frankfurt-am-Main, 15 Tomes publiés entre 1975 et 1991.

-

Baecker C et Wagner B-G: « Blechspielzeug Eisenbahnen » Éditions Battenberg, Munich, 1982.

-

Becher U: « Evolution technique des trains-jouets ». Éditions Loco-Revue, Auray 1981

-

Becher U: « Les petits trains dans leur enfance ». Éditions La Vie du Rail, Paris, 1979

-

Fournet JC: « Trains-jouets et modèles: la collection Giansanti-Coluzzi » Éditions Serge Godin, Paris, 1981

-

Hervé Gilles : « Märklin, 1895-1914 », Éditions Monelle-Hayot, Paris, 1983

-

Jeanmaire.C: «Bing-Die Modellbahnen unserer Grossvater », Verlag Eisenbahn, CH- Villigen.1972

-

Jeanmaire.C: «Gebruder Bing Die Grossen Nurnberger 1902-1904 »,Verlag Eisenbahn, CH- Villigen. 1974

-

Jeanmaire.C: « Gebruder Bing Spielzeug der Vorkriegszeit 1912-1925»,Verlag Eisenbahn, CH- Villigen. 1977

-

Jeanmaire.C: «Nurnberner Spielzeug: Jean Schönners Spielzeugbahnen und Schiffe »,Verlag Eisenbahn, Villigen. 1977

-

Klein-Schiphorst.P. : « The golden years of tin toy trains”.Éditions New Cavendish Books, 2002, 400 p

-

Klein-Schiphorst.P. : « Le grand livre du jouet français en tôle 1850-1914 »

Éditions Blurb, 2020, 288 p

-

Lamming.C : « Le chemin de fer passion ». Éditions Loco-Revue, Auray, 1969

-

Lamming.C: « Modélisme et trains » - Éditions Atlas, Paris, 1980.

-

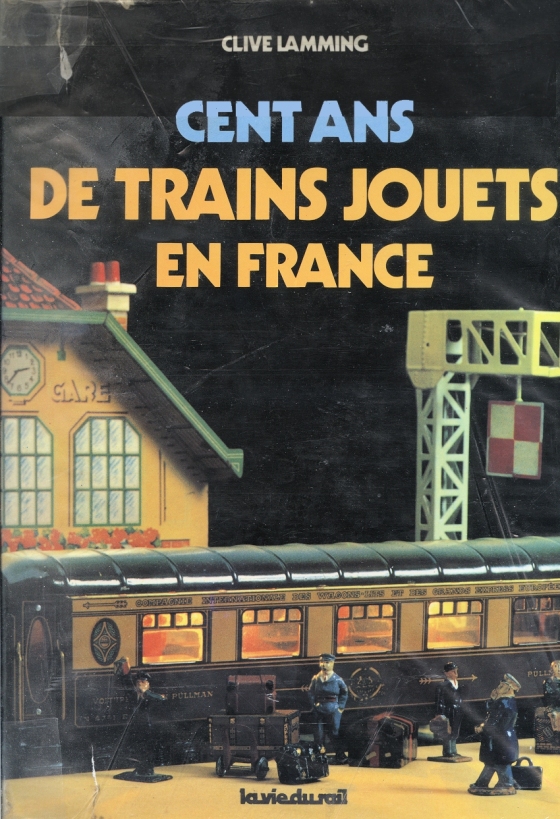

Lamming.C: « Cent ans de trains-jouets en France » - Éditions La Vie du Rail, Paris, 1981.

-

Lamming.C: « Guide pratique du modélisme ferroviaire » -

Éditions De Vecchi, Paris, 1981.

-

Lamming.C: « Les jouets anciens » - Éditions Atlas, Paris, 1982.

-

Lamming.C: « Les chefs d'œuvre du modélisme ferroviaire ». Éditions Atlas, Paris, 1982.

-

Lamming.C: « Ces sacrés petits-trains ». Catalogue Exposition Internationale de Bruxelles, 1983

-

Lamming.C: « Dix super plans de réseaux »-Edité par les trains Jouef, Paris, 1984.

-

Lamming.C et Pras.A : « Gares et bâtiments ferroviaires en modélisme » -Éditions Loco-Revue, Auray, 1982.

-

Lamming.C "Les Jouets JEP", Maeght, Paris, 1988 400 p

-

Lamming.C: « Trains et modèles de trains » - Éditions Weka, Paris, 1985à 1993.

-

Landgraf.G et Lamming. C: « Modélisme:l'intégrale du matériel SNCF » Tomes I et

II - La Vie du Rail, Paris 1991

-

Lamming.C: « Encyclopédie du train-jouet français » -

Éditions du Collectionneur, Paris, 1993.

-

Lamming.C: Catalogues des 5 ventes de trains de la collection Petiet (Hôtel Drouot) Paris 1993, 1994,1995, 1996 et 2004.

Étude JL.Picard, Commissaire-Priseur, 5 Rue Drouot, 75009 Paris

-

Lamming.C: « La cote RMF 1995 du train miniature » - Éditions RMF, Paris 1994.

-

Lamming.C : « Jouef : Les petits trains de notre enfance », Loco Revue LR Presse, Auray, 2004, 350 p. (ISBN 2-903651-38-8)12, réédition 2007, (ISBN 2-903651-46-9)

-

Lamming.C.: « Trains miniatures » - Ed.groupe LR Presse, Auray, 2005, 149 pages. (ISBN 978-2903651404)

-

Lamming.C.: « Hornby, des trains-jouets bien français », Loco Revue LR Presse, Auray, 2006, 285 p. (ISBN 978-2903651435)29

-

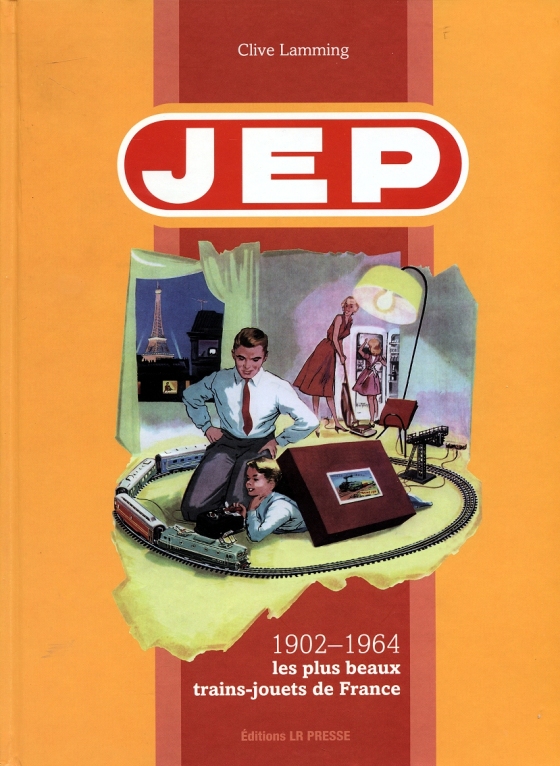

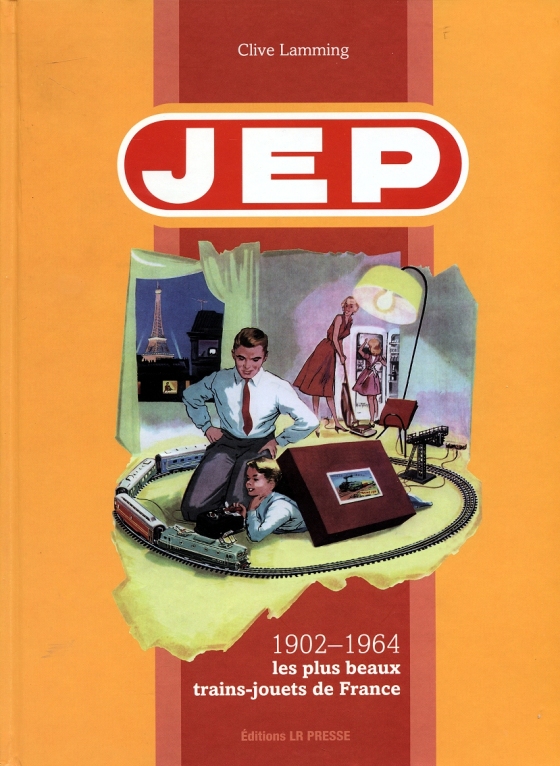

Lammung.C. : « JEP-1902-1964 : Les plus beaux trains-jouets de France », LR Presse, Auray, 2008, 288 p. (ISBN 978-2903651503)29

-

Lamming.C: « 3000 Modèles Réduits Ferroviaires » . - Éditions Milan, Toulouse, 1996- 2 tomes

-

Lamming.C. : « Un siècle de trains miniatures en France – 1915-2015 » Éditions LR Presse – Auray, 2015, 272p

-

Laurent JP: « Le guide du décor ferroviaire ». Éditions RMF, Paris, 1992

-

Lavie JH et Marx.F: « Le monde merveilleux des trains miniatures d’Astrid Cachin & Marcel Darphin »,Loco-Revue 1996

-

Levy A: « A century of model trains ». Éditions New Cavendish Books, Londres, UK 1974.

-

Pressland D: « The art of tin toy » Éditions New Cavendish Books, Londres, UK. 1976

-

Reder.G: « Mit Uhrwerk, Dampf und Strom », Éditions Alba, Dusseldorf, 1969

-

Robein F. “50 ans de trains miniatures HO en France », Éditions LR Presse – Auray, 2020, 319 p

-

Stahl F: « ABC du train miniature. »

Éditions RMF, Paris, 1994.

-

Un ancien classique des livres consacrés aux trains-jouets anciens en France.Ouvrage récent sur les trains-jouets

JEP.

Page

precedente